Messire Tortel comte de Ramatuel, capitaine de vaisseau de la marine royale, fait vœu, s’il guérit de la peste qu’il contracte à Constantinople en 1618, d’élever aux environs de sa ville natale un monastère en l’honneur de St François d’Assise…

La Sagno

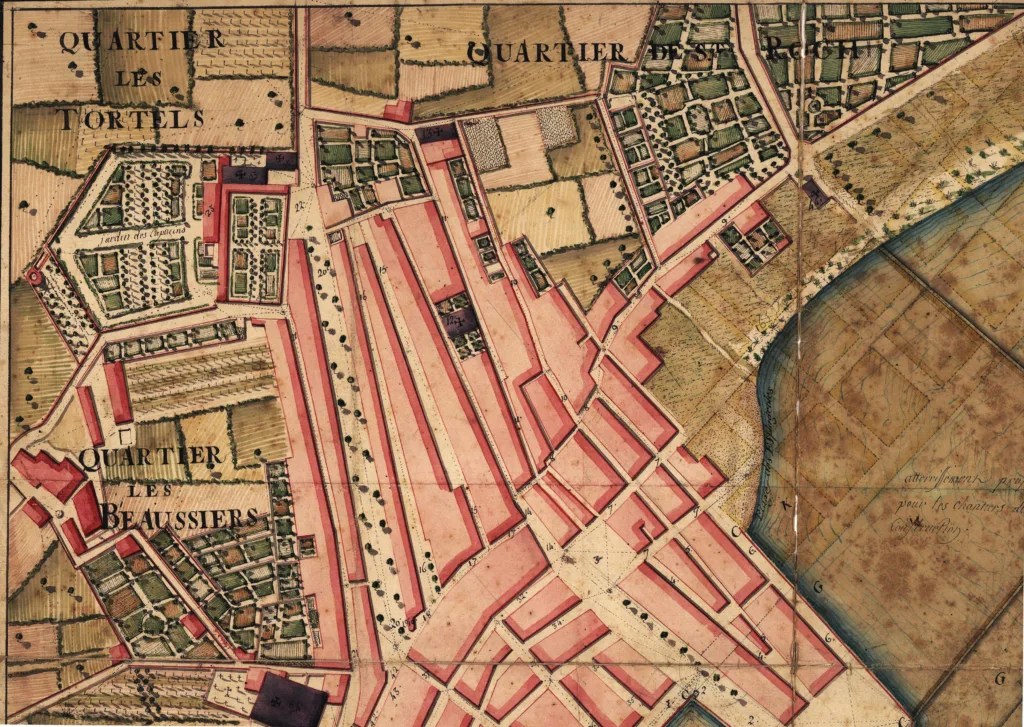

Vers 1580 quelques habitants de Six-Fours (les Tortel, les Beaussier et les Daniel, puis d’autres), descendent du castrum perché de cette petite bourgade prospère et commencent à s’établir près du rivage oriental du terroir à l’abri des corsaires et des tempêtes, en se rapprochant de « la Sagno« , lieu-dit qui tirait son nom de la siagne, plante aquatique poussant en abondance sur ces rivages marécageux.

Débute alors le comblement des marécages, puis en 1593, un port y est créé par lequel transitent les marchandises produites à Six Fours et à Ollioules en direction de Nice ou Marseille.

En 1603, une chapelle remplace le premier sanctuaire édifié en 1590, mais les Seynois dépendent toujours de Six Fours en ce qui concerne l’approvisionnement en vivres.

Il faut attendre 1608 pour que soit construit le premier four à pain, 1631 pour que Louis XIII accorde par lettres patentes aux habitants de la Sagno le droit de posséder leurs propres étals de boucherie, puis en 1639 est construite la halle aux poissons, mais l’administration reste encore le privilège du conseil siégeant à Six Fours, pourtant désormais moins peuplée.

Ce n’est qu’en 1657 que La Seyne accède au statut de commune indépendante, elle compte alors un millier d’habitants dont un tiers vivant du commerce maritime ».

1er février 1658 : Le Roi Louis XIV, par acte royal accorde son indépendance à La Seyne.

Les Tortel

Les Tortel étaient de riches propriétaires à qui l’abbaye de Saint-Victor avaient vendu d’immenses étendues de terres maritimes comprises entre les Mouissèques et Brégaillon. Ils exerçaient de nombreux métiers liés à la mer, officiers du roi, capitaines marchands, constructeurs navals, charpentiers de marine.

Ils facilitèrent le comblage des marécages où s’édifièrent peu à peu les constructions d’habitations où prit naissance La Seyne au pied des premiers hameaux de Beaussier et de Tortel, en accord avec le seigneur-abbé de Saint-Victor, Robert de Frangipani.

Dès 1615, Michel Tortel, « sieur de Ramatuelle » est capitaine des vaisseaux du roi. Il fait campagne dans le Bosphore, guérit miraculeusement des « fièvres » (la peste contractée à Constantinople en 1618) et à son retour, il fait édifier en signe de reconnaissance sur la propriété familiale une chapelle et un monastère en l’honneur de St François d’Assise, un des patrons de sa famille, couvent destiné aux religieux capucins d’Aix-en-Provence, en faisant un don de trois mille piastres à l’abbaye.

Michel Tortel épousera Christine Vicard, la soeur d’Espérit Vicard le mari de Honorée B(e)aussier et le père d’André le capucin connu sous le nom d’ « Henri de La Seyne » (voir infra).

Le couvent des Capucins

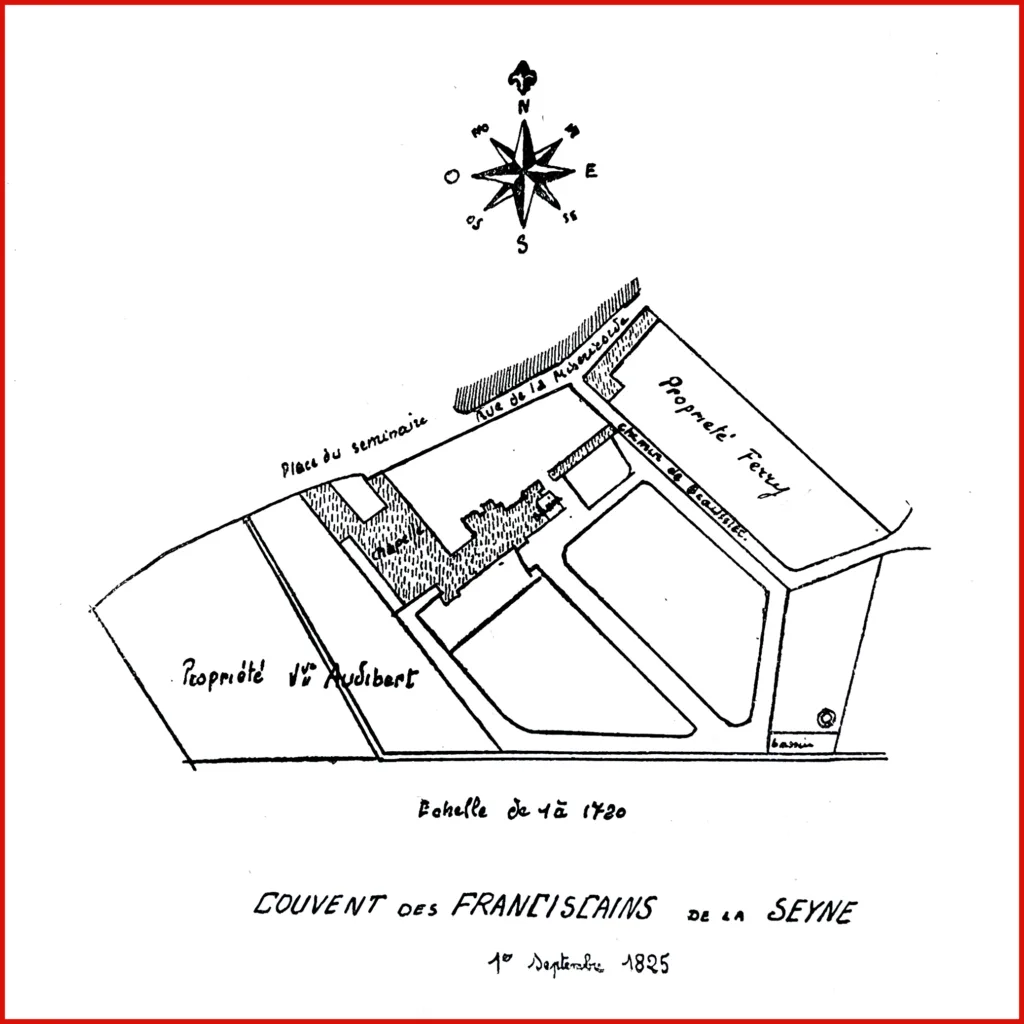

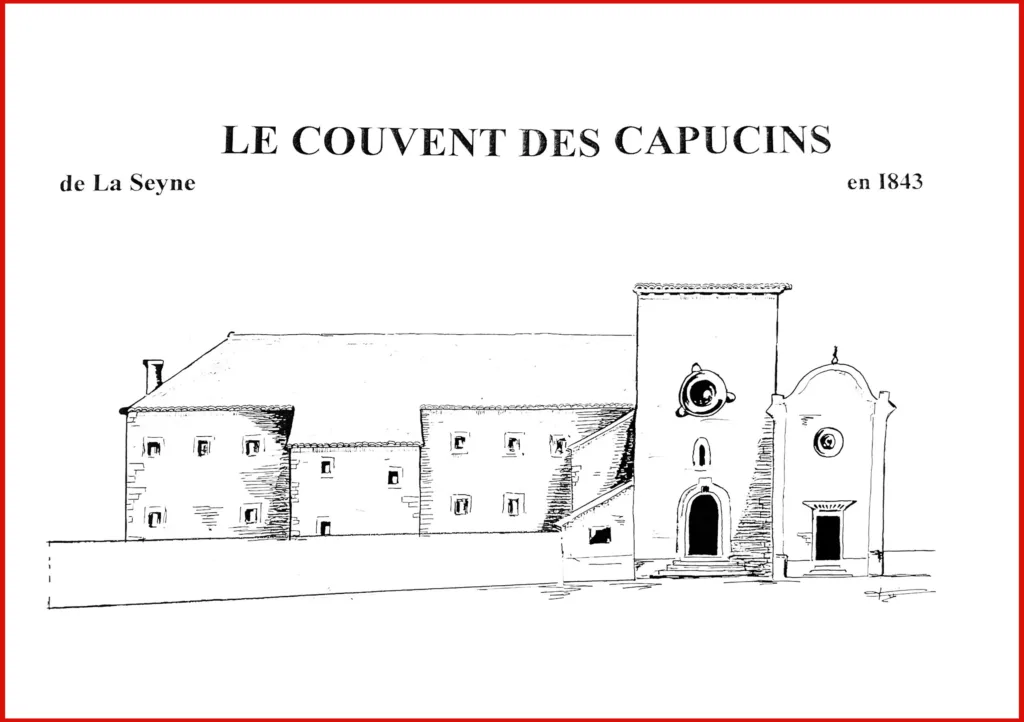

Cet établissement, fondé le 6 avril 1621 (ou plutôt le mardi 13) en terre de Tortel, au coeur même de la propriété actuelle des Maristes, s’appela le Couvent des Capucins. En fait la première pierre fut posée en 1619 par le R.P Baptistin provincial des Capucins d’Aix. Une fois le couvent et son église terminés, le 8 décembre 1621, quarante Franciscains ayant à leur tête le R. P. Bernardin d’Apt prirent possession de cette demeure qu’ils devaient, eux et leurs successeurs, occuper pendant près de deux siècles. Il comportait des logements pour 40 religieux, des salles de réunion, des annexes, des dépendances, une chapelle* en bordure de la rue, entourés de vastes terrains plantés d’arbres magnifiques. Pendant deux siècles, il permit aux Capucins d’exercer leur religion et de nombreuses oeuvres de charité. Une description en est parvenue jusqu’à nous :

« L’édifice n’ était pas somptueux, d’un goût douteux, avec des corridors sans style (mais dont les murs étaient semés de graves sentences) et de pauvres cellules où d’étroites croisées mesuraient avec parcimonie l’air et le soleil. »

Vers 1768, 8 religieux y étaient comptabilisés.

1789 : L’établissement est mis à mal pendant la révolution. En effet le seul des 24 couvents de Provence à ne pas avoir été vendu comme bien national en 1790 fut finalement mis aux enchères (« en licitation ») en 1791 et racheté par 2 acquéreurs (Perrier de Toulon et Baussan de La Seyne) le 28 juillet 1791 pour la somme de 18 100 livres, qui le louèrent immédiatement aux Capucins.

Le 12 février 1792 la municipalité change, se retrouve bailleur du couvent que les Capucins louent pour un prix annuel de 905 livres.

1793 : Revendu comme bien national le couvent est racheté par une association de 48 seynois (dont MM. Autran, Beaussan, Barralier, Audibert, Mme Megy Vve Gautier, etc) devant Maitre Cauvin notaire à La Seyne : 12 000 livres pour le couvent et ses dépendances plus l’église, et les 3 jardins, le petit cimetière contigu pour 7 716 livres.

Malgré le départ forcé de plusieurs actionnaires contraints d’émigrer pour échapper aux massacres de la Terreur fin décembre, les propriétaires seynois sont toujours fidèles à leur acquisition dans l’espoir de la remettre aux autorités religieuses après la tourmente.

1805 : Pour en faciliter la transmission à un établissement ecclésiastique, l’immeuble est vendu une deuxième fois par licitation le 4 vendémiaire an XIV (26 septembre 1805) à Jean Joseph Lions, capitaine d’infanterie en retraite, qui à son tour le cède pour 7480 fr (Notaire Cauvin 15 avril 1805) à MM. Vigne curé de Ste Marie de Toulon, Tardieu curé d’Olioules, et Sénès prêtre de l’église succursale de La Seyne, ces messieurs déclarant le même jour avoir agi en command au nom et en faveur de Mgr Jérome de Champion de Cicé archevêque d’Aix et d’Arles dans la perspective d’y établir un petit séminaire en septembre 1807.

« Fidèles à leurs traditions et jaloux de continuer la bonne œuvre qu’ils avaient commencée, le plus grand nombre des propriétaires cédèrent leurs actions en pur don et gratuitement… Les dits acquéreurs, signale le récit, déclarèrent le même jour avoir agi au nom et en faveur de Monseigneur Jérôme de Champion de Cicé, archevêque d’Aix et d’Arles, qui y établit un Petit Séminaire« .

1807-1812 : En septembre 1807 se fit l’ouverture du Petit Séminaire, il fonctionna pendant cinq ans ayant réuni « un assez grand nombre d’élèves. »

Il fut fermé le 1er juillet 1812, en exécution du décret impérial de Napoléon du 15 novembre 1811 ne tolérant qu’un Petit Séminaire par département, (les écoles secondaires ecclésiastiques ne devant pas faire concurrence aux lycées et collèges).

1812-1805 :

Celui de Grasse fut donc maintenu et celui de La Seyne transformé en hôpital militaire pour les blessés des guerres napoléonniennes jusqu’à la fin de l’Empire de 1812 à 1815.

1815-1822 : pas d’affectation spéciale pendant cette période.

1824 : Nomination de Mgr de Richer sur le siège de Fréjus et Toulon qui venait d’être rétabli. Aussitôt les Seynois, qui étaient demeurés attachés au Petit Séminaire comme au vieux couvent, font une pétition au nouvel évêque pour lui demander de continuer l’œuvre de Mgr Jérôme-Marie Champion de Cicé décédé en 1810 et de rétablir une école secondaire.

Cette demande (pourtant appuyée par le maire de La seyne M. Fauchier) reçut le refus du conseil royal (15 septembre 1826).

1838 : Selon le voeu de l’évêque de Nancy, provençal de race chassé de son diocèse par la Révolution de 1830, Mgr de Forbin-Janson, qui en devint locataire pour 9 ans, (celui-ci, par ailleurs fondateur de l’Oeuvre de la Sainte-Enfance, et ayant établi l’Oeuvre de Saint-Charles qui avait pour but de créer des maisons de retraite en faveur des vétérans, des invalides du Sanctuaire) l’ancien couvent est transformé en maison de retraite pour vieux ecclésiastiques; quelques prêtres en bénéficient dès février 1839, parfois jusqu’à une vingtaine de pensionnaires, de diocèses différents…

1843 : Arrive alors Mgr Guillaume Douarre…

Laissons le père Adrien Bouvet, supérieur du Collège pendant la dernière guerre, résumer ces deux siècles d’existence de la Capucinière :

« Fermons les livres, fermons les yeux et nous verrons dans un tableau rapide toute cette histoire, d’abord un gentilhomme intrépide et loyal à sa parole, de longues files de moines, pieds nus et en bure, qui se succèdent dans un pauvre couvent pendant deux siècles pour mener une vie rude mais souriante. Mais subitement le décor change et une bande de galopins sautillants et rieurs, comme sait en produire le Midi, anime les vieux couloirs du couvent qui s’indignent de voir ainsi violer le silence et la lenteur majestueuse de ses vieux moines.

Aux joyeux éclats succèdent maintenant des théories de brancards sur lesquels sont étendus des grognards. Un moment de silence où le couvent semble se reposer dans la marche du temps, puis quelques vieux prêtres âgés viennent redonner l’illusion que les moines d’antan sont sortis de leurs tombeaux pour reprendre possession de leurs cellules. Mais arrive un évêque de 34 ans…«

LE VIEUX MANUSCRIT

1843 : le gouvernement a concédé le passage gratuit sur deux de ses navires en partance pour l’Océanie à Mgr Douarre accompagné de quelques missionnaires maristes.

Guillaume Douarre, ce missionnaire de la Société de Marie et évêque d’Amata-en-Palestine, arrivait à Toulon accompagné de six Pères et quatre Frères coadjuteurs de la même Société pour prendre passage sur une flottille de l’Etat qui devait faire voile pour les Marquises…

La légende dorée de Sainte Marie dit que

« Leur séjour se prolongeait dans l’attente de vents favorables et chaque matin pendant neuf jours, selon le père Reboul, un des zélés missionnaires maristes, accompagné d’un frère coadjuteur, montait à pied et à jeun à la » Bonne Mère dire la messe afin d’obtenir du ciel le prompt départ qu’ils désiraient tous. »

(En réalité le Capitaine de Vaisseau Bruat, nommé Gouverneur des établissements français d’Océanie attendait pour embarquer que Paris ait ratifié le traité imposé par du Petit-Thouars à la reine Pomaré de Tahiti).

Leur zèle et leur dévouement depuis leur arrivée le 14 mars leur attira une telle sympathie que le 3 mai 1843, lorsque Mgr Douarre et ses compagnons s’embarquèrent à bord de la frégate » Uranie » « Une foule immense, évaluée à prés de trois mille personnes, couvrait les quais.

Eux partis, on pouvait penser que le rôle des Maristes à La Seyne et Toulon était terminé.

Il n’en sera rien comme vous le verrez plus tard…

à suivre…

Sources

laseyneen1900

Archives municipales

Histoire générale de La Seyne sur Mer Louis Baudoin

Archives ISM :

—L‘Institution SAINTE MARIE La Seyne sur Mer 1849 – 1999 par L’Association de ses Anciens Elèves

—Le Collège des RR.PP Maristes à la Seyne 1843 – 1983 rédigée par un groupe d’Anciens et éditée par l’Association Amicale des Anciens Élèves

« Les Maristes de La Seyne, le collège des pères maristes, histoire d’une maison d’éducation catholique, de 1849 à la seconde guerre mondiale » : L. Roos-Jourdan. Conférence du 1er juin 2015 (le filet du pêcheur n°135)

—Le « vieux manuscrit » disparu

—A.D. du var, sé.ie.Q.B.N., district de Toulon cité dans

Les établissements « Maristes » à La Seyne sur Mer par Louis Baudoin 1963

L’histoire d’une maison d’éducation (Discours prononcé par M. L’abbé PAUL TERRIS Vicaire général de Mgr l’Evêque de Fréjus et Toulon 21 juillet 1882)

Note :

Un neveu de l’épouse de Michel Tortel a laissé une trace de son existence sous son nom en religion : « Père Henri de La Seyne » Capucin, prédicateur.

Le Père Henri de La Seyne 1627-1701 :

–André Vicard naquit en 1627 dans le bourg de ce nom qui commençait à peine à se former. Son père Esprit Vicard et Honorée B(e)aussier sa mère furent du nombre des premiers habitants qui vinrent s’y établir. M. Michel Tortel Seigneur de Ramatuelle, qui avait épousé la tante du jeune Vicard, venait de fonder dans ce bourg naissant, un Couvent de Capucins. Témoins de la régularité de ces Religieux et de l’austérité de leur vie, Vicard se proposa d’embrasser cet état; il reçut en effet l’habit en 1643 et entra chez les capucins de la province de Saint-Louis de Provence, où il remplit les fonctions de prédicateur et de lecteur en philosophie et en théologie et il prit le nom de Henri au lieu de celui d’André qu’il portait.

Les progrès qu’il fit dans ses études, les succès qu’il obtint dans le ministère de la chaire, lui procurèrent les premiers emplois de son ordre. Il s’y distingua toujours, mais particulièrement dans celui de professeur, puisqu’il forma des disciples qui firent honneur à leur maitre…

– Vers la fin de ses jours, ce savant religieux se retira au couvent de Nîmes; Il mourut à Nîmes, le 18 ou 28 Mars 1701, à l’âge de 74 ans. La bibliothèque du couvent de la Seyne a été formée du produit de la vente de ses ouvrages. Elle est assez considérable et bien choisie pour le temps auquel vivait le Père Henri.

Histoire des hommes illustres de la Provence, ancienne et moderne …, Volume 1 De Claude-François Achard (1787)

Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire (Éditions Beauchesne)

PdP pour 3AISM.fr et laseyneen1900.fr

10 comments