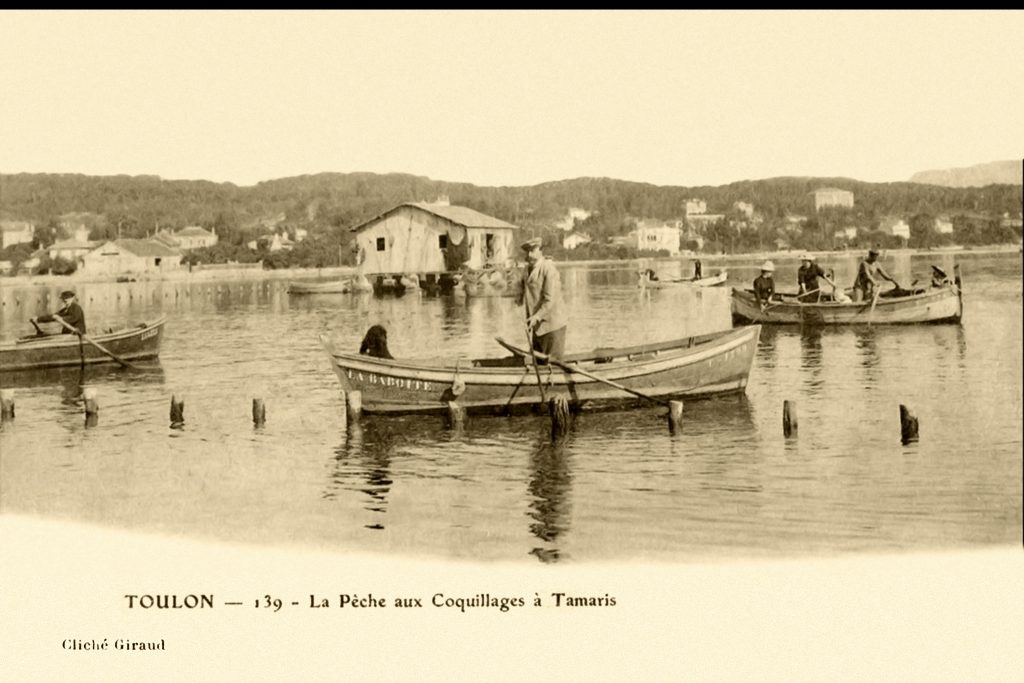

Préambule : Un vieil adage prétendait qu’on ne pouvait manger des coquillages que les mois en R, surtout pour les huîtres depuis une ordonnance de Louis XV.

Il est une constatation amusante, chez les de Jouëtte, toute cette dynastie de conchyliculteurs porte un prénom commençant par un R : René, Roger* et Robert*.

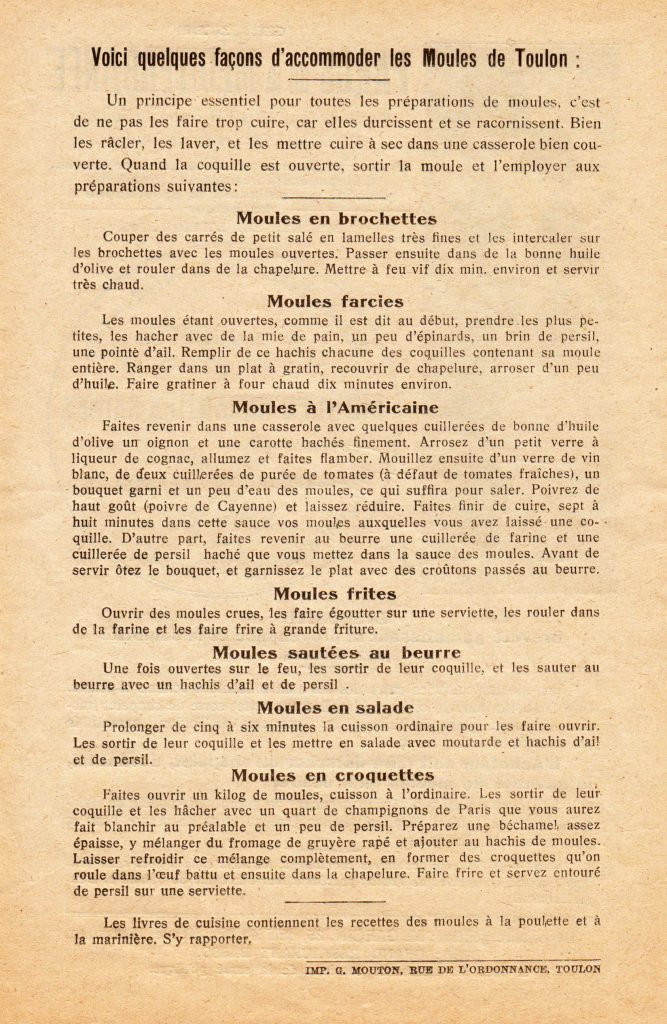

A ce stade il faut se rappeler la définition de ces élevages maritimes : La conchyliculture concerne les coquillages en général, la mytiliculture les moules, l’ostréiculture les huîtres et la pisciculture les poissons (principalement le loup et la daurade).

Histoire de l’aquaculture locale

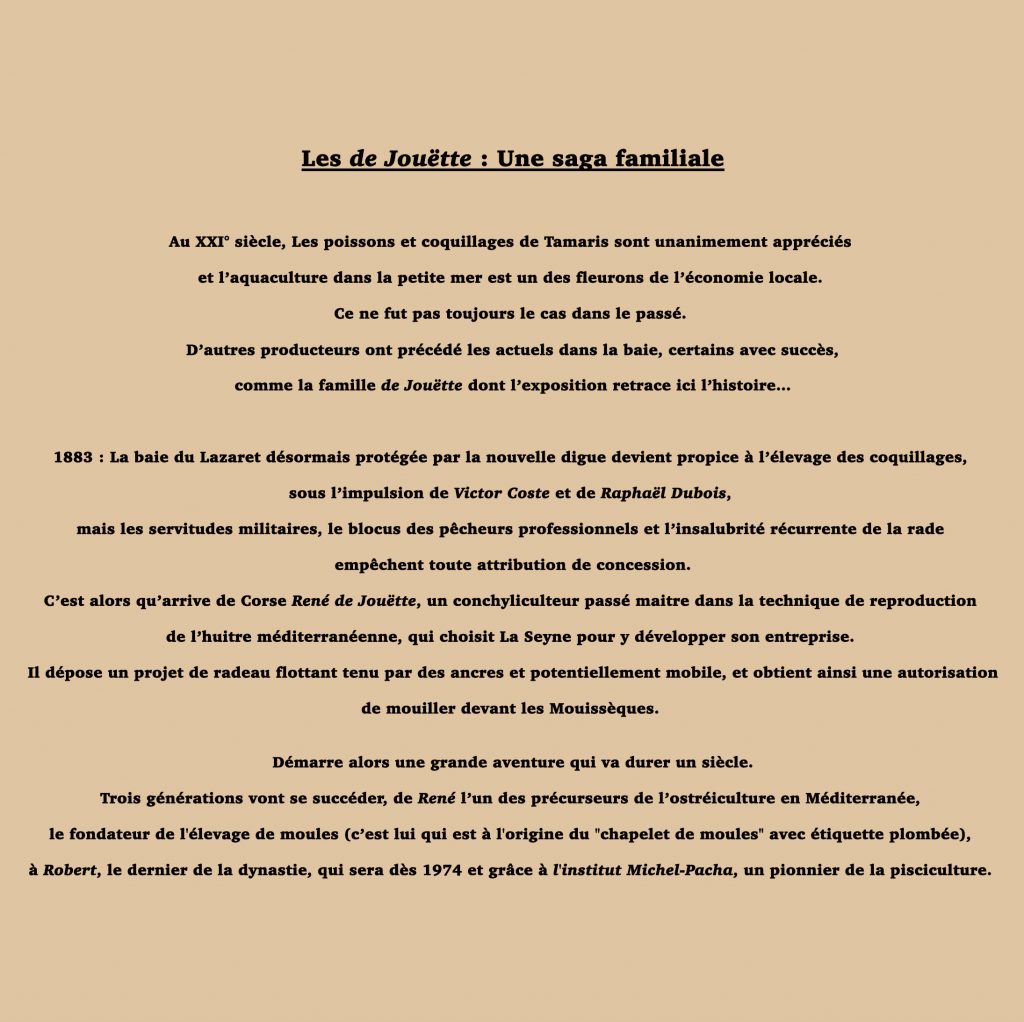

Résumé :

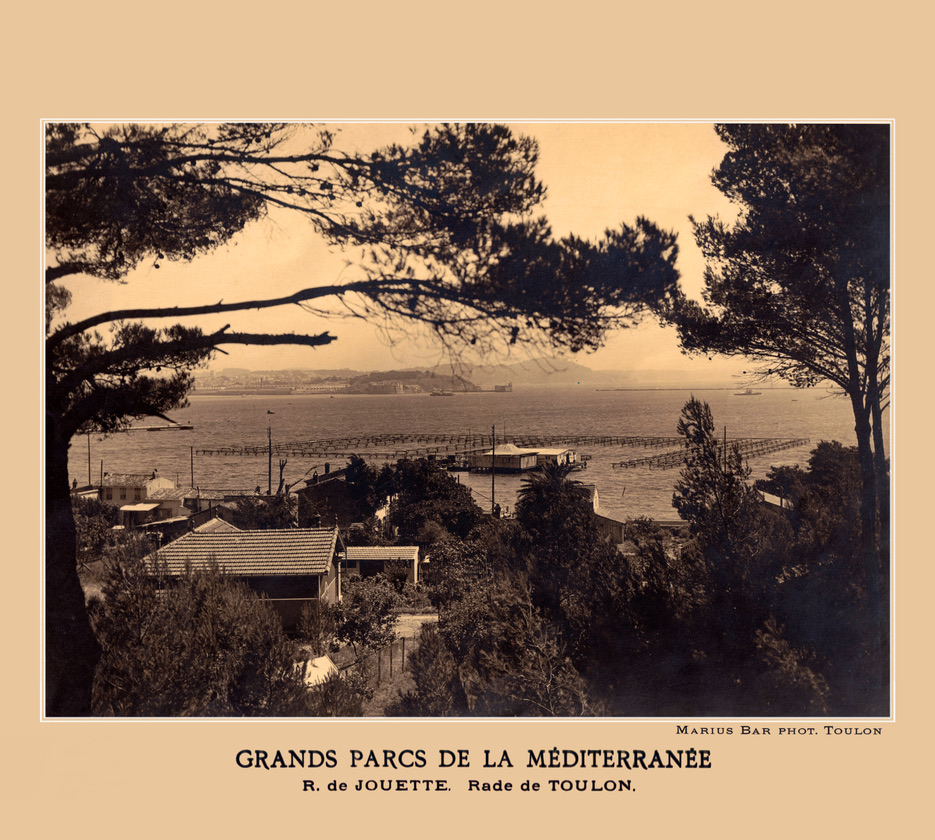

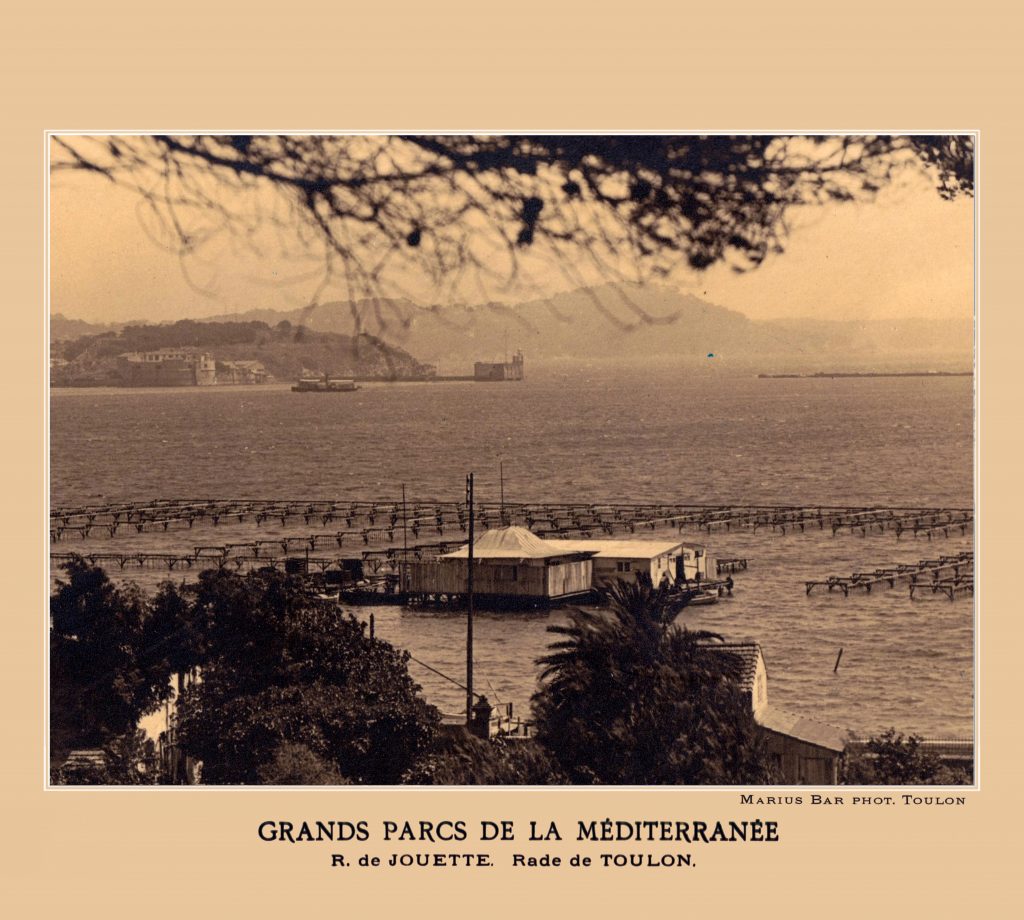

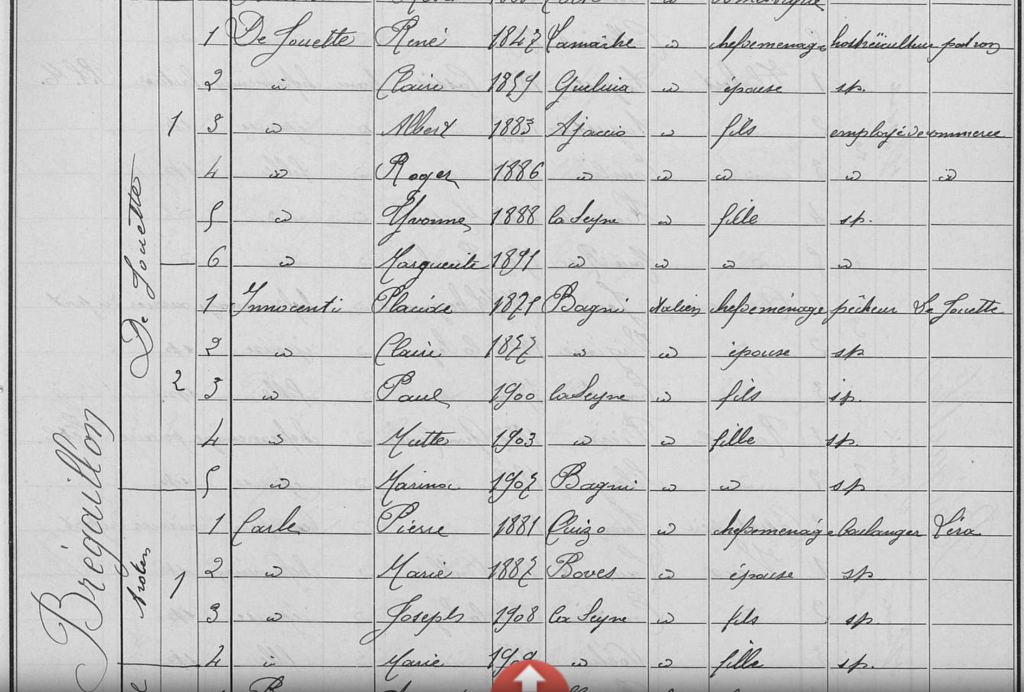

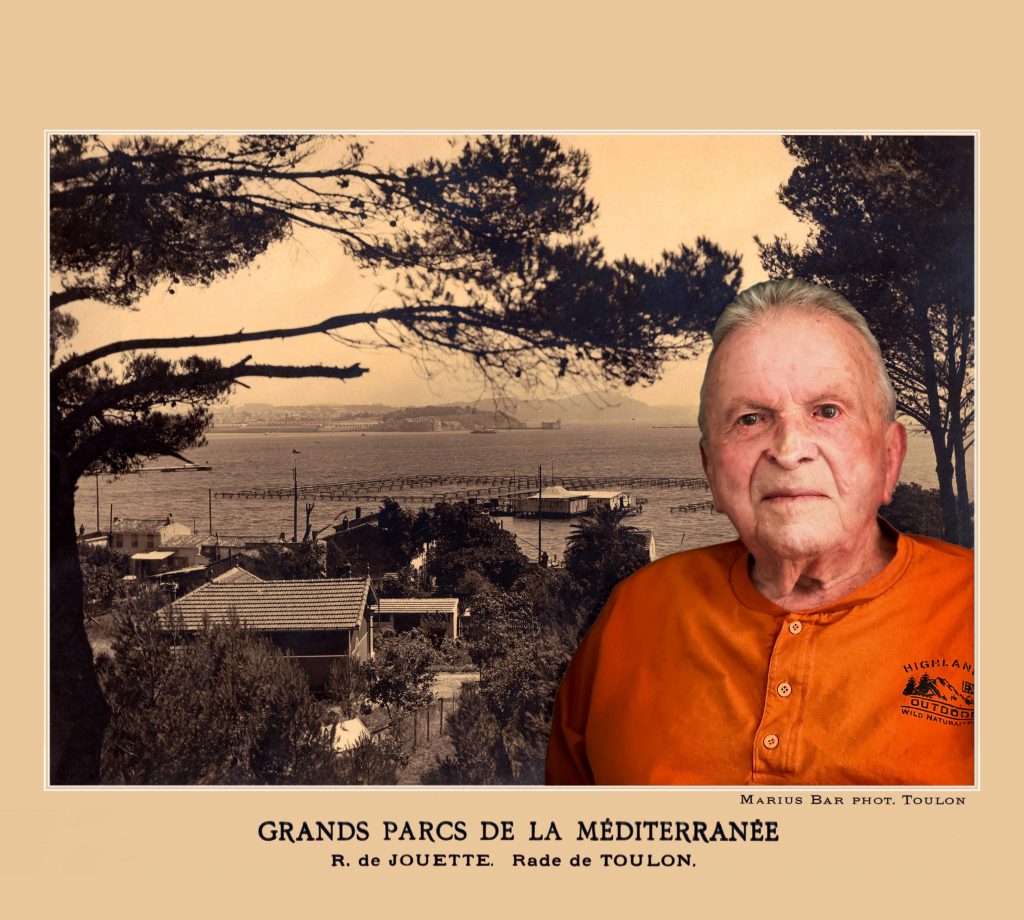

En 1892, M. René de Jouëtte fut le premier sur la zone de Brégaillon et de Balaguier à créer des activités mytilicoles et ostréicoles.

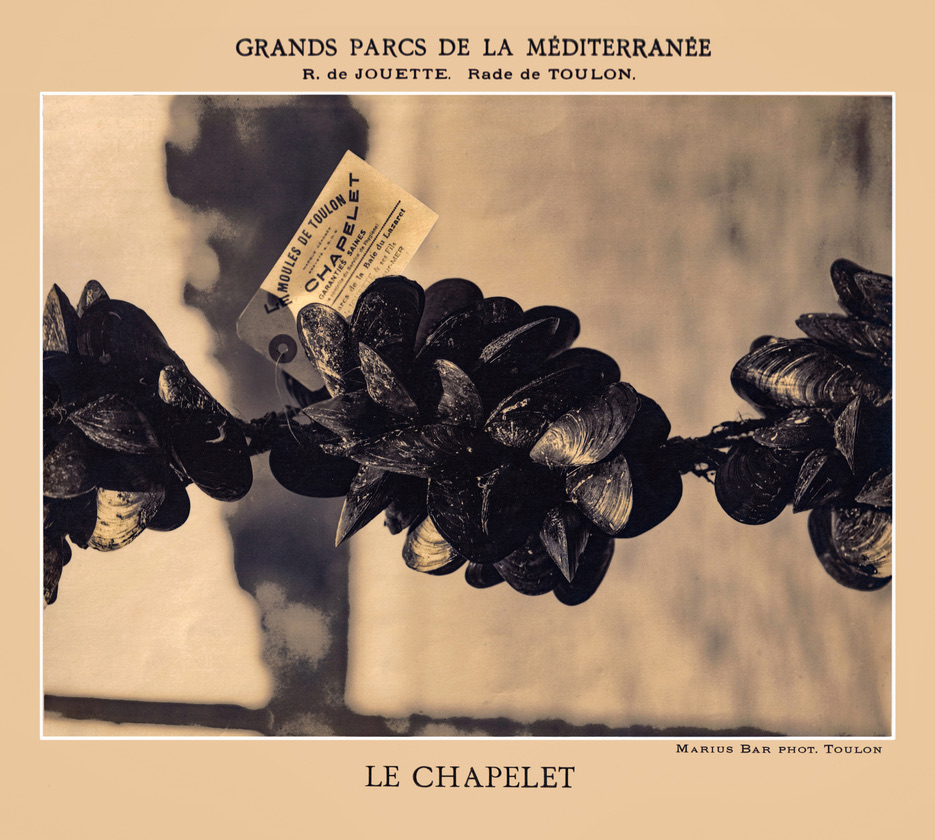

Il fut le premier fondateur de l’élevage de moules à La Seyne-sur-Mer, à l’origine du « chapelet de moules » avec étiquette plombée.

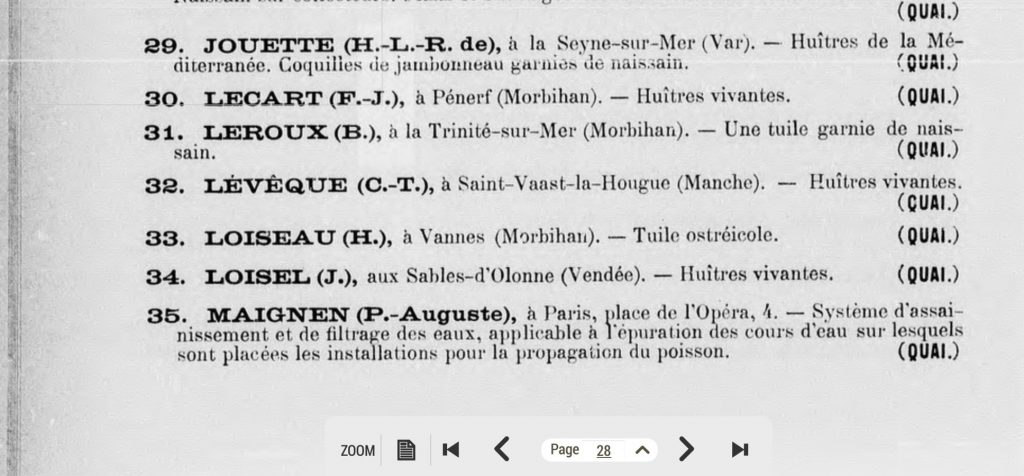

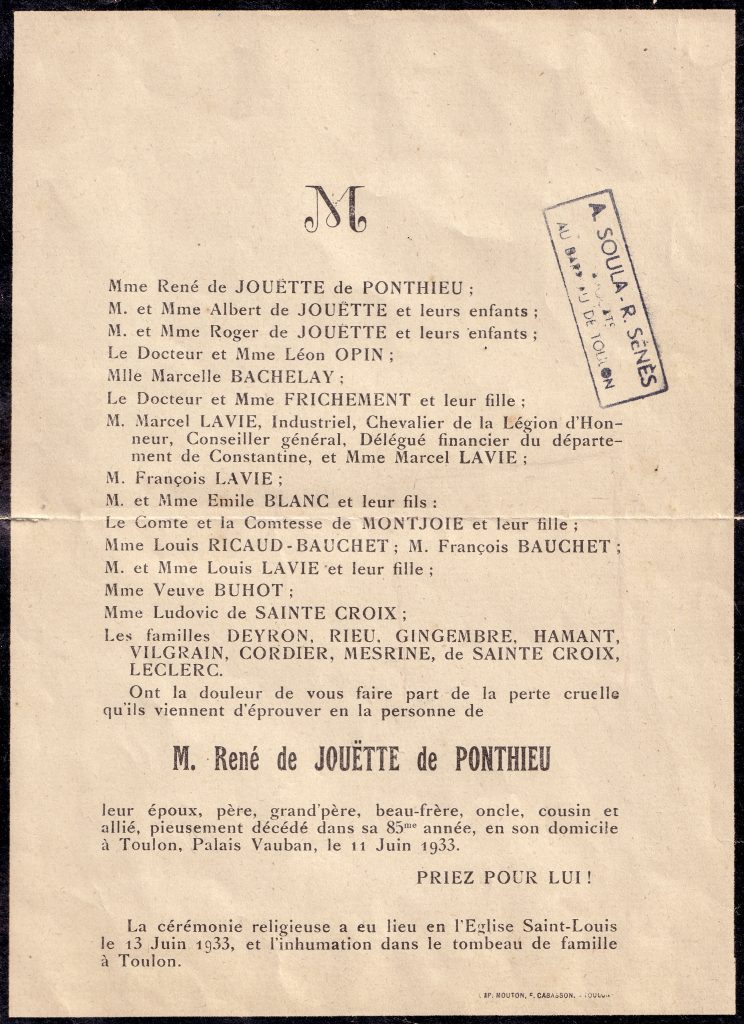

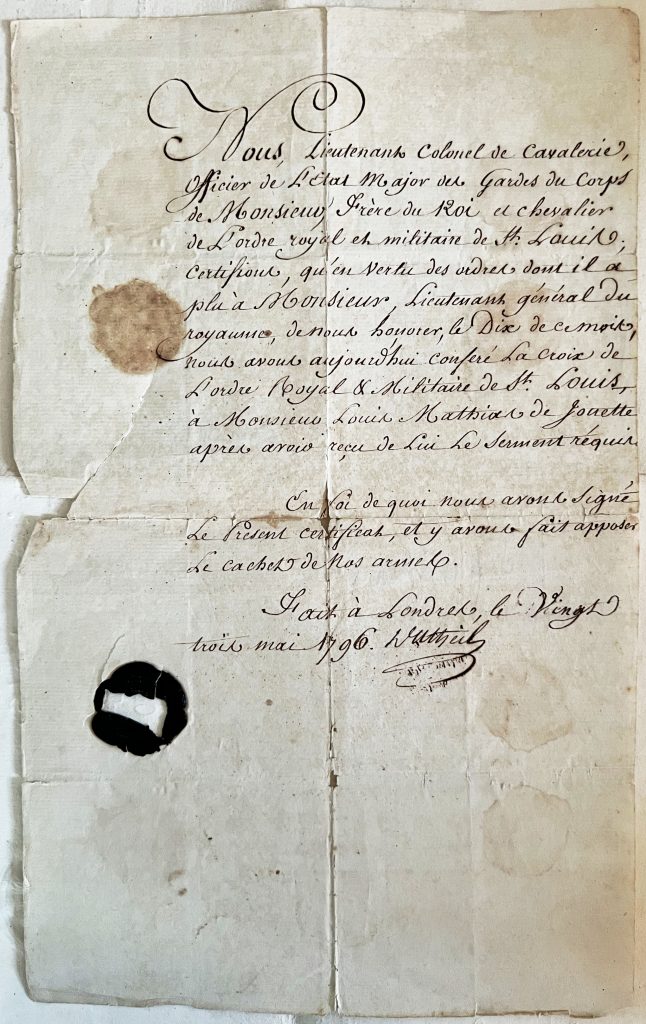

À l’Exposition Universelle de Paris en 1899 René de Jouëtte (1847-1933) obtient la Médaille d’Argent pour :

« toutes ces inventions et d’autres encore (qui) autorisent à considérer M. de Jouëtte comme l’un des fondateurs de l’ostréiculture dans la Méditerranée.

Le jury a exprimé son espérance que le plus brillant succès couronnera tant d’efforts, en décernant à M. de Jouëtte une médaille d’argent ».

Article élaboré après plusieurs semaines de recherches, plusieurs entretiens avec Robert, le dernier des parqueurs de la famille de Jouëtte, dont le grand-père fut le premier à réussir à élever l’huître méditerranéenne, et lui-même, Robert, le premier pisciculteur en 1974…Merci à Patricia mon Cheval de Troie (c’est juste une image pas une comparaison).

Voir le volet scientifique ici*

Plusieurs demandes de création de parcs furent formulées en baie de Seyne par divers particuliers, potentiellement menaçant le champ d’exploitation des pêcheurs déjà contraints par les servitudes militaires.

En octobre et décembre 1861 furent écartées les requêtes du docteur Chargé*, du lieutenant de vaisseau en retraite Olivaud, de M. Paulin Gros* notre chef mécanicien aux Messageries Maritimes (qui lui sollicitait 6000 m2 à l’ouest de la Chapelle des Morts) qui va devenir fabricant d’huile dans le centre ancien*.

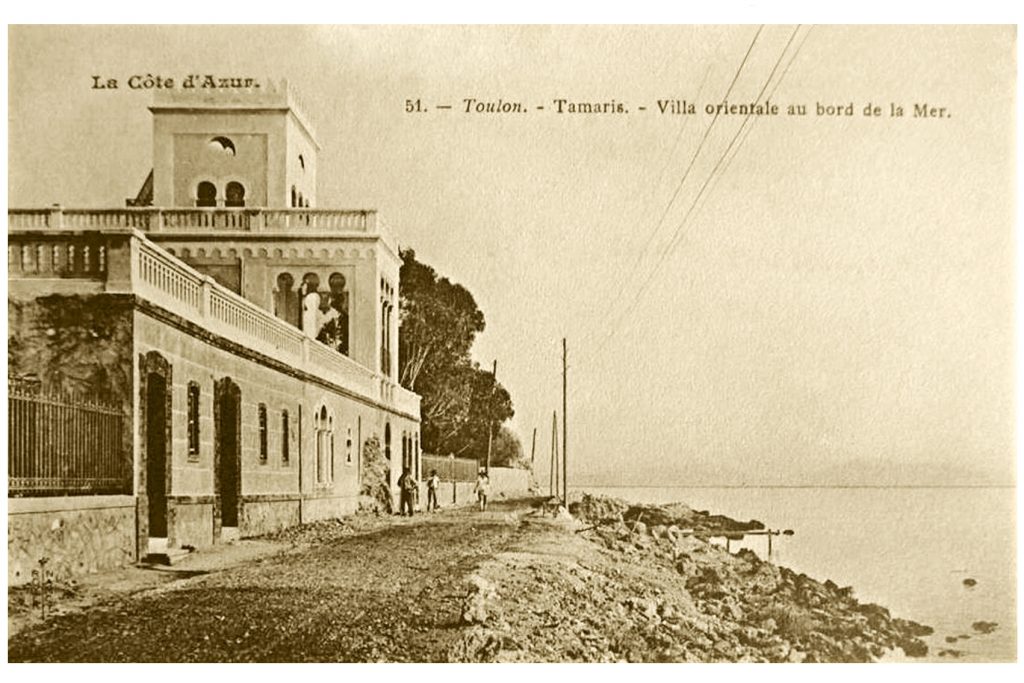

Seul le docteur Chargé obtint en août 1862 la concession d’un petit parc de 120 m2 devant sa maison de campagne à Tamaris qui ne donna pas les résultats escomptés.(l’ancienne bastide Trucy où séjourna George Sand*)

« En 1865 une grave épidémie de choléra à Brégaillon, déclenchée autour de ses sagnes insalubres du marais des Launes à ses pieds, fit dans cette ville 500 morts. Le delta du grand-vallat au sud, descendant des collines d’Ollioules et les routines stagnantes au nord, étaient les vecteurs de toutes les maladies.

Les parcs à moules qui étaient plantés dans la darse de Brégaillon, suspectés à raison de transmettre les fièvres typhoïdes, furent finalement supprimés et reconstruits au Lazaret ». (Source Jo Dechiffre)

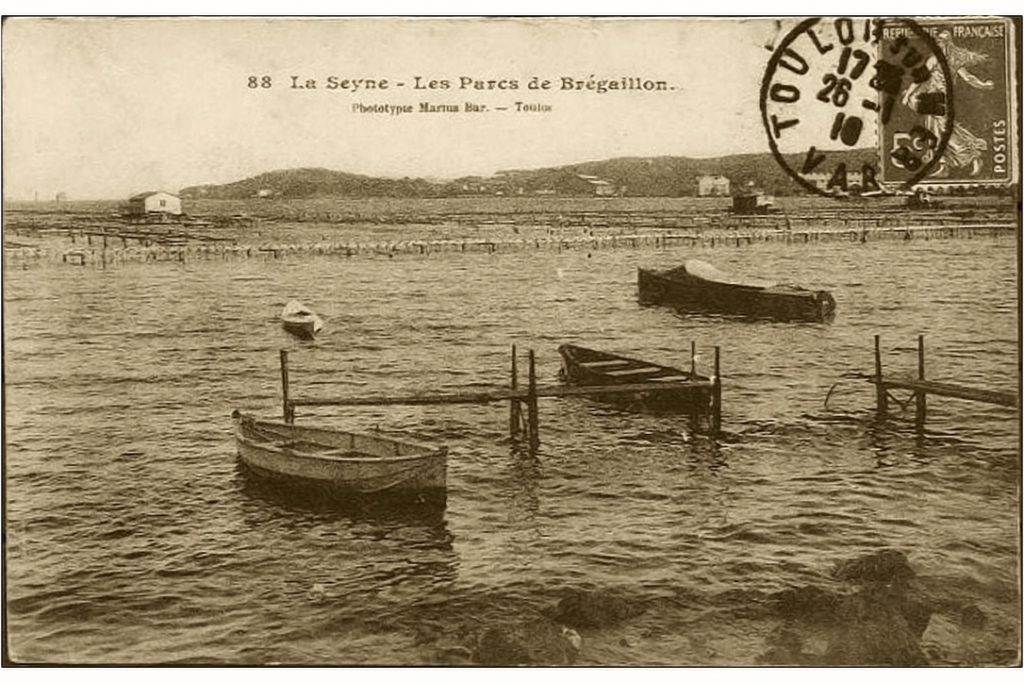

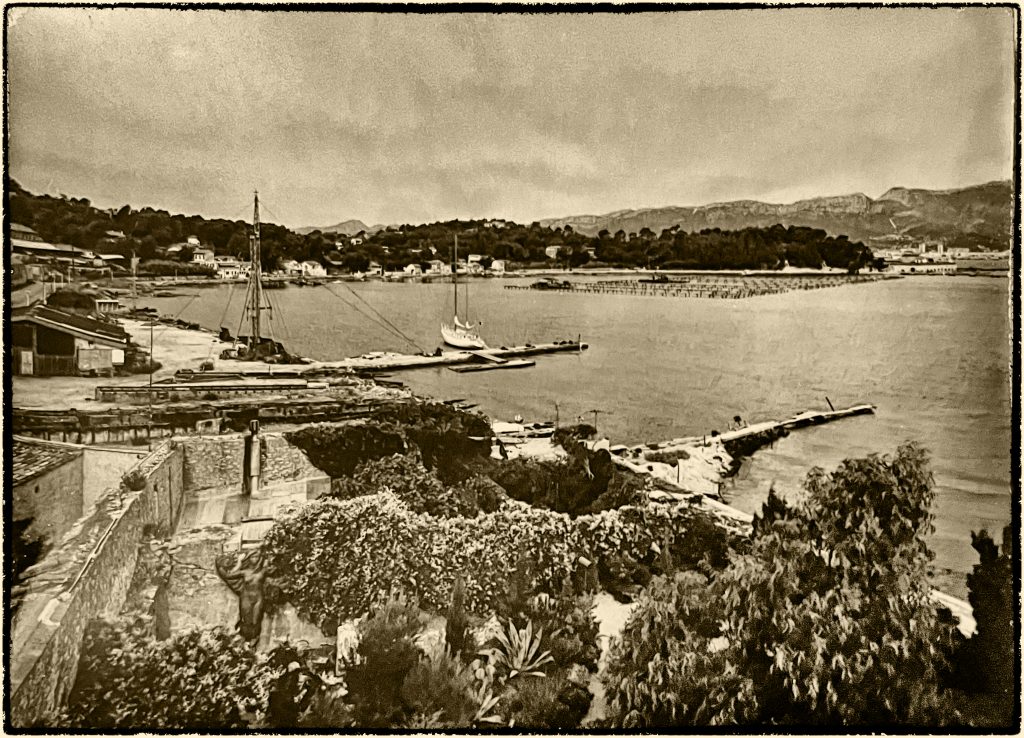

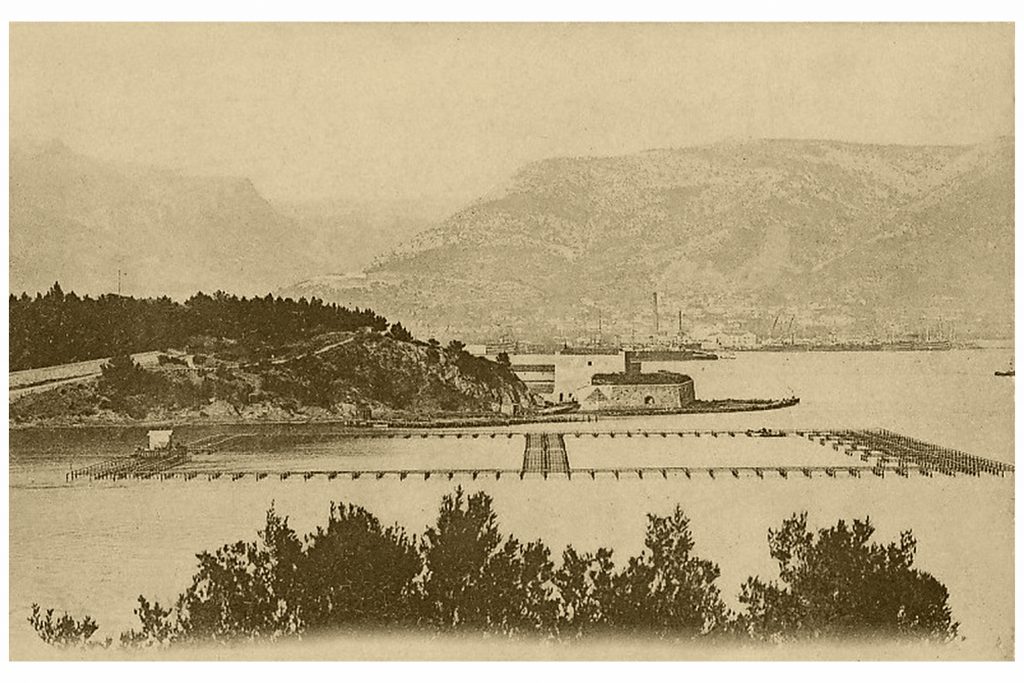

Louis Baudoin dans son « Histoire Générale de La Seyne-sur-mer » consacre quelques lignes aux « établissements de ce genre qui existaient dans nos eaux au début du XXe siècle depuis la baie de La Goubran jusqu’à l’anse du Crotton proche des Sablettes…le parc de Brégaillon, d’une superficie d’environ 10 hectares, appartenant à la Société des Madragues de la Méditerranée, représentée à La Seyne par M. Malespine ; ensuite les parcs de La Goubran et de Balaguier installés par M. de Jouette, ostréiculteur distingué qui fit beaucoup pour le développement de cette industrie maritime… les parcs du Lazaret et les réserves concédés à MM. Henry Gabriel, Daniel, Pio, Garcin, Mary-Lasserre, Tholozan, Guilleraud et à différents pêcheurs de la localité« .

1873 : La prud’homie s’oppose auprès du commissaire de la Marine à la demande faite par M. Gasquet de créer un établissement piscicole et ostréicole au « Créton » près de Tamaris préjudiciable à leurs intérêts parce qu’ils travaillent dans cette portion de mer.(Juillet 1873)

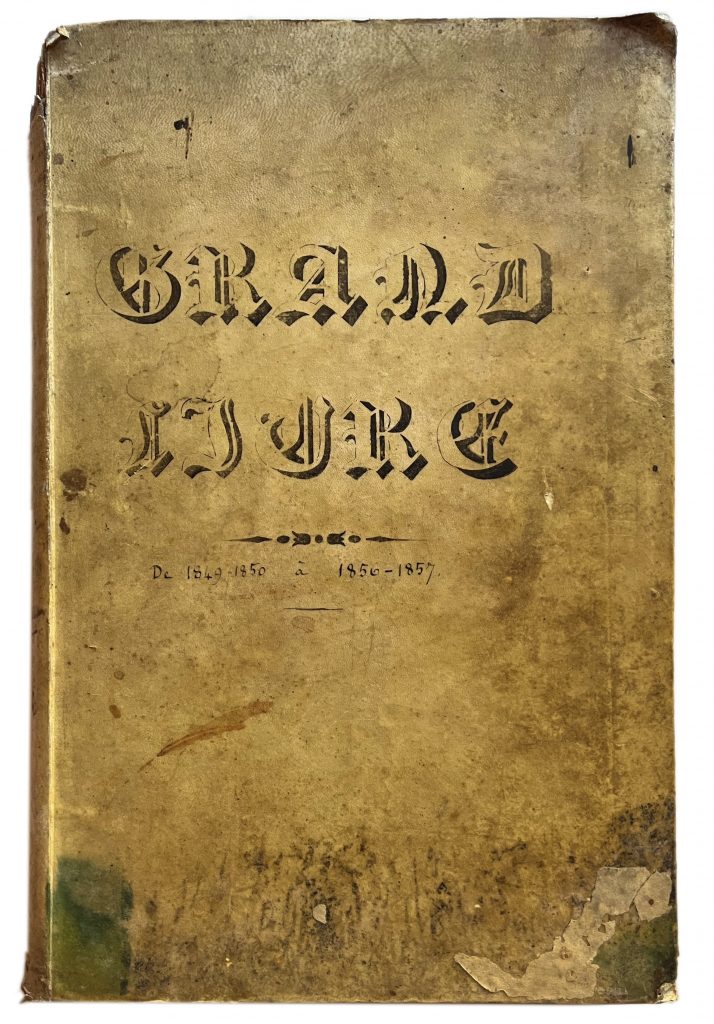

En février 1877, M. Malespine, déjà titulaire de deux madragues dans les eaux du Brusc obtint sans difficultés une concession dans l’Anse de Brégaillon ». Archives de la Prud’homie seynoise 1878 : Il est question de la redevance à imposer au parc à huitres de M. Malespine à Brégaillon 200 f par an, ramenée à 40 f par le commissaire de l’inscription maritime.

Le parc fut exploité avec bonheur (particulièrement appréciées les huitres venues d’Arcachon, les clovisses, les praires, et surtout les moules qui prospéraient tellement qu’il fallut les isoler pour protéger les huitres !) jusqu’en 1884, puis il périclita « pour des raisons financières d’ordre privé » jusqu’en 1888.

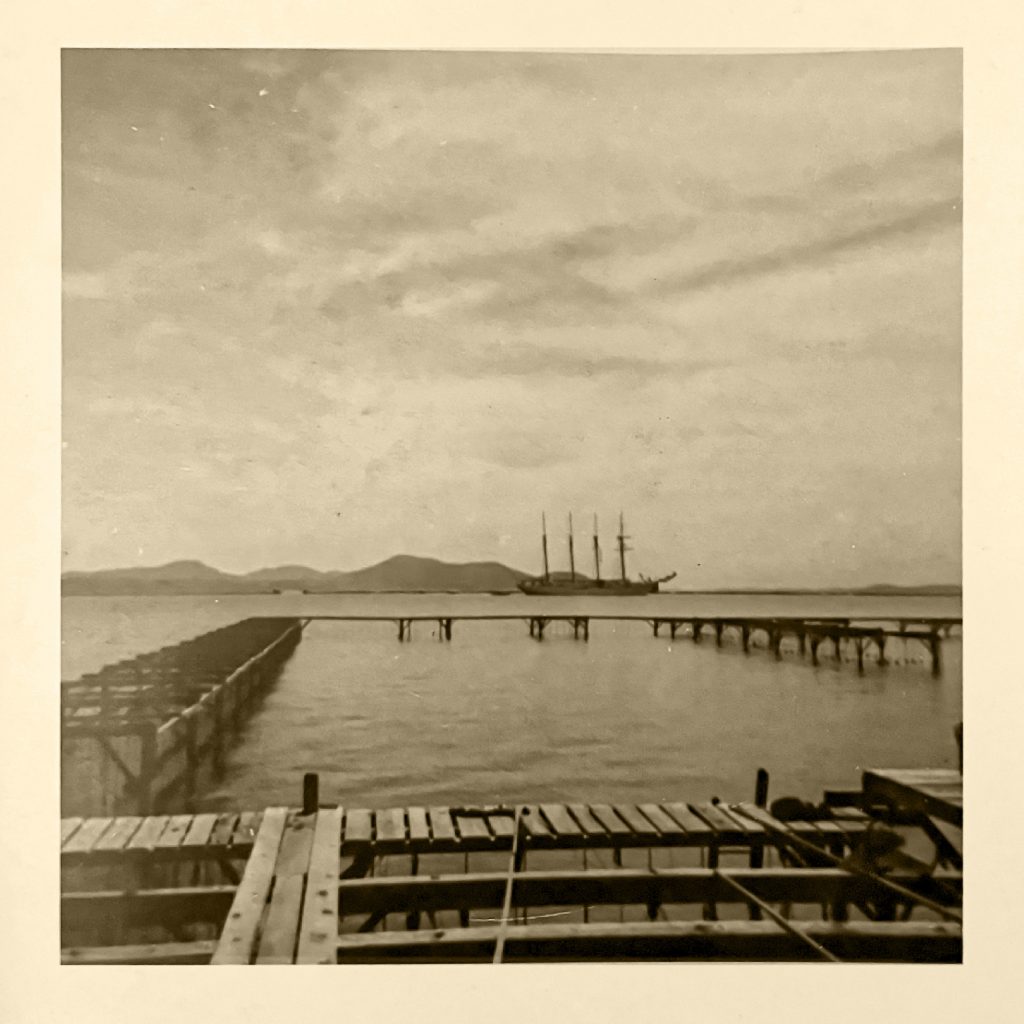

La construction de trois digues orientées Nord-Sud dont la principale de 1500 m face à Balaguier, destinées à fermer l’entrée de la petite rade de Toulon fut l’objet d’un décret d’utilité publique le 6 juin 1877, et le marché fut passé en 1879.

« L’ensemble de ces jetées telles qu’elles se montrent actuellement fut terminé en 1883. Ainsi la baie du Lazaret protégée des forts courants du vent d’Est devint un lieu propice à I élevage des coquillages ». (Jean Bouvet)

C’est alors qu’un homme intelligent et résolu, M. René de Jouëtte arriva dans le pays…

Henri Louis René de Jouëtte (1847-1933)

« Au même titre que les expérimentations menées dans l’étang de Thau (1860) dans la baie de la Seyne (1859) et dans l’étang de Berre (1864), c’est-à-dire dans le cadre de l’étude du repeuplement des bancs d’huîtres français confiée à COSTE, Professeur au Collège de France (FAUVEL Y. 1985), une mission de reconnaissance eut lieu en 1859 sur le vaisseau « Passe Partout » le long du littoral corse (CUENCA J.c., GAUTHIER A., 1986)… »pour contrôler les endroits les plus propices au développement de l’ostriculture »… (sic).

« Il fut estimé à cette époque que les eaux du Golfe d’Ajaccio et du port de Bonifacio semblaient les plus propices à la culture des huîtres, la présence d’une production naturelle y ayant été déjà observée. C’est d’ailleurs de la pointe de la Catena jusqu’au fond du port de Bonifacio que sur 1 100 mètres fut concédé le parc DE JOUETTE en juillet 1883 (FAUVEL Y., 1987), dont la production servit au lancement de l’ostréiculture dans la rade de Toulon sur parc flottant ».

Les débuts au sud de la Corse

René de Jouëtte possédait à Bonifacio depuis le mois de juillet 1883 un parc qui, après d’innombrables difficultés dont les pillages, (il repoussait les « ravageurs » à coup de marteau d’armes, le « casse-tête »), assurait en grande abondance la reproduction de l’huître méditerranéenne mais les débouchés manquaient au port de Bonifacio pour l’exportation de ses produits.

Son installation à La Seyne

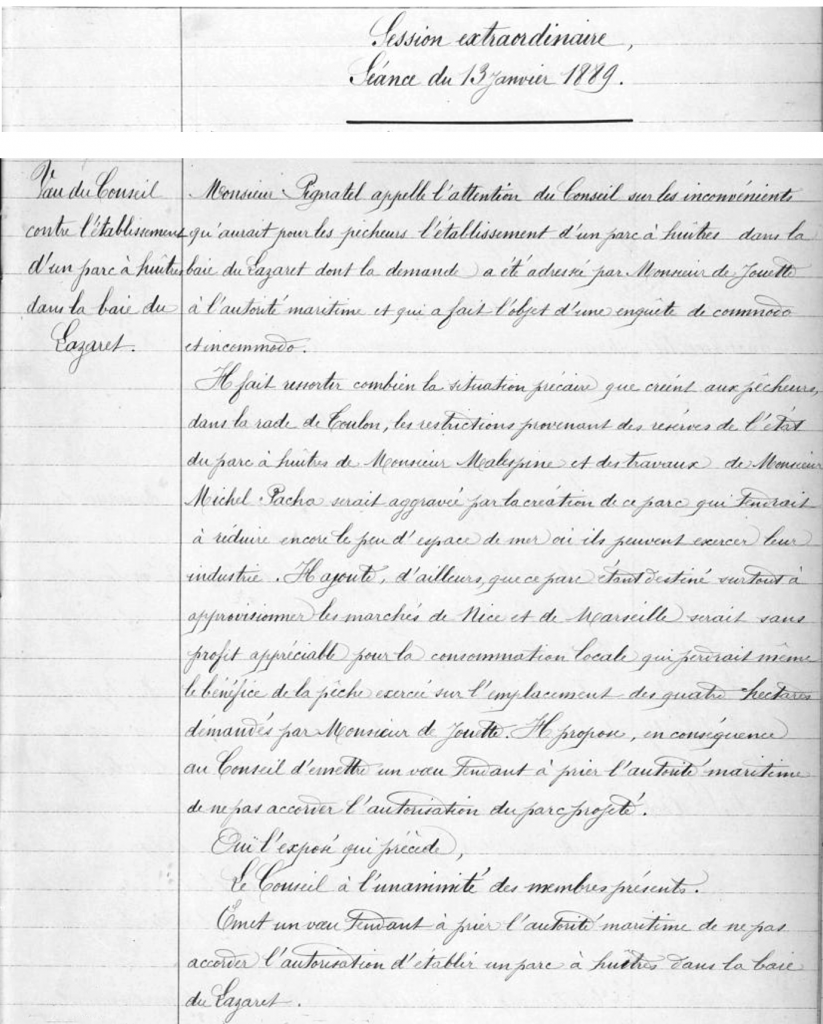

Sans abandonner ce parc il sollicita en novembre 1888 la concession d’un emplacement domanial dans la baie du Lazaret, demande refusée pour les raisons expliquées plus haut (la gêne pour les pêcheurs) ; Il déposa un autre projet en 1889, refusé aussi.

A Bonifacio, René ne manquait pas de régater à la voile, une passion qu’il transmettra d’ailleurs à son fils et petit-fils…d’où cette impressionnante collection de leurs médailles…(y compris dans d’autres disciplines sportives !)

Des médailles…

1889

https://www.archives.la-seyne.fr/documents-numerises/registres-de-deliberation

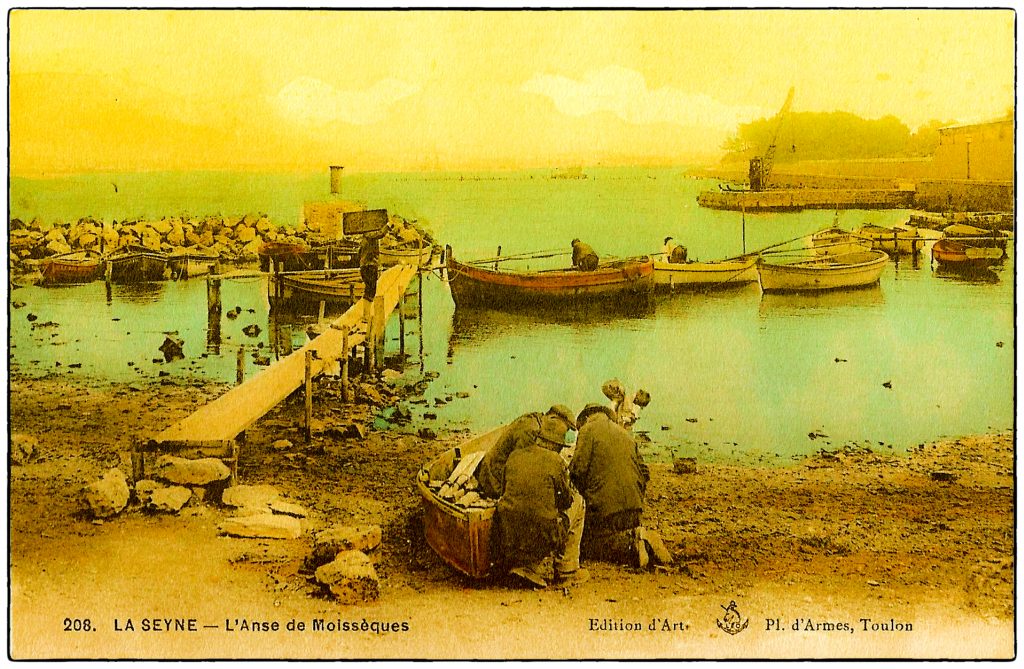

C’est alors qu’il imagine un dépôt flottant, une sorte de radeau tenu par des ancres et potentiellement mobile, et il demande une autorisation de mouiller devant les Mouissèques près de l’ancienne huîtrière de La Chapelle des morts, demande qui fut acceptée ! (Parallèlement il obtient la concession d’un parc à Port-Miou semblable à celui de Bonifacio)…

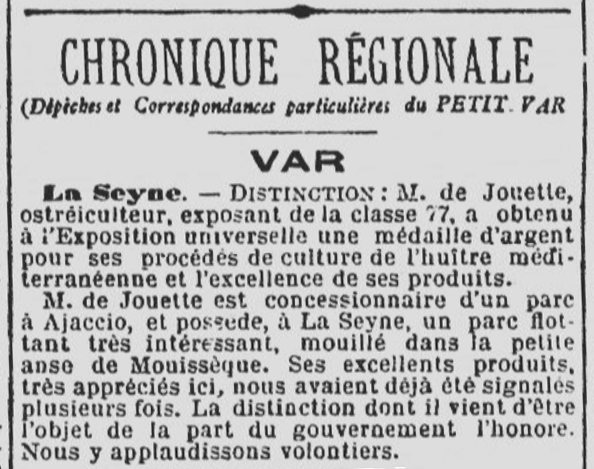

Finalement René mit son projet à exécution dans l’année puisqu’il sera récompensé à Paris lors de l’Exposition Internationale ( 5 mai / 31 octobre 1889) pour son travail en Corse et à La Seyne. Le Petit Var lui consacrera un entrefilet dans son édition du 25 octobre :

il établit alors son parc flottant dans les eaux de la Rouve, de 60 m de long sur 21 m de large, fait de 128 compartiments : 64 pour les moules, 64 pour les huîtres, le naissain des coquillages provenant de Corse.

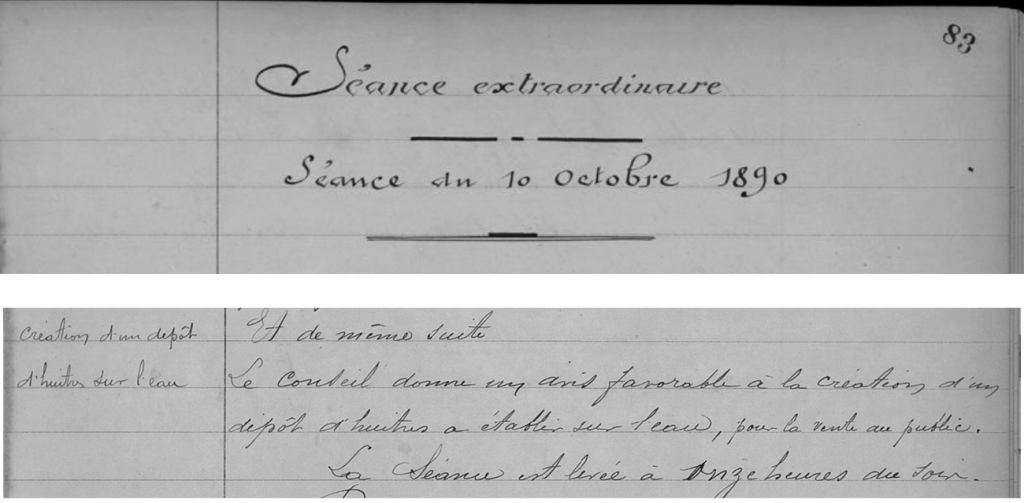

1890

https://www.archives.la-seyne.fr/documents-numerises/registres-de-deliberation

Il est le premier qui ait réussi à cultiver l’huître méditerranéenne.

Après un début difficile, M. Coste*, directeur de l’ostréiculture en France, désigna des spécialistes afin d’ étudier la production des coquillages. A la fin du siècle dernier, un rapport donna à la rade de Toulon une réputation européenne pour ces coquillages, récompensée par de nombreuses médailles notamment celle de I’ exposition internationale de 1889.

Sa participation en 1889 à l’exposition internationale de Paris (qui célèbre le centenaire de la Révolution française) lui vaudra cette médaille. ( A cette occasion il assistera aux toutes premières illuminations de la tour Eiffel, le clou de l’Exposition ). Le jury international a estimé que toutes ses inventions à La Seyne pour son radeau flottant de 1000 m2 (une installation de 400 compartiments, propice à l’engraissement des huîtres) et en Corse pour sa technique de recueil du naissain, « toutes ces inventions et d’autres encore autorisent à considérer M. de Jouëtte comme l’un des fondateurs de l’ostréiculture dans la Méditerranée. Le jury a exprimé son espérance que le plus brillant succès couronnera tant d’efforts, en décernant à M. de Jouëtte une médaille d’argent« .

Rapports du jury international :

L’Administration de la marine avait de bonne heure secondé les efforts de Coste pour la restauration des bancs d’huîtres de nos côtes et pour la mise en culture de terrains sur lesquels des parcs artificiels d’élevage pourraient être établis…

Non seulement le Département de la marine a contribué de la façon la plus large à l’exposition d’ostréiculture, mais, prenant en main l’œuvre de Coste, qui a complètement transformé les conditions de la production de l’huître, elle a, pour ainsi dire, créé une seconde fois l’ostréiculture et en a fait sa chose. Il y a quarante ans à peine, toutes les huîtres consommées en France provenaient des bancs naturels qui existent sur divers points de notre littoral…Nous terminerons enfin cette énumération des richesses huîtrières naturelles de la Manche et de l’Océan en rappelant les bancs célèbres d’Arcachon qui ont été le point de départ de la plus belle exploitation ostréicole de notre pays…

La Méditerranée ne saurait rivaliser sous le rapport de la production des huîtres avec l’Océan. Bien que ce soit au lac de Fusaro, délaissé depuis 1869, que Coste ait puisé, en 1853, l’idée de l’ostréiculture, les gisements méditerranéens sont peu importants. Il existait cependant au commencement du siècle des bancs d’huîtres dans la rade de Toulon.

Au voisinage de l’étang de Berre, dans l’étang même on trouve des huîtres isolées en assez grand nombre; l’étang de Thau en nourrissait également autrefois, et l’étang de Berre a eu des gisements renommés. Outre l’huître pied-de-cheval, qui n’est probablement qu’une variété de l’huitre comestible ordinaire, on récolte encore dans la Méditerranée l’Ostrea stentina, qui est d’une délicatesse remarquable.

Telles étaient les sources d’où provenaient, il y a quarante ans, toutes les huitres consommées en France…

A côté de l’huître naturelle, de l’huître sauvage, en quelque sorte, qu’ils ont appris à améliorer, nos ostréiculteurs ont créé l’huître domestique, et il n’est guère douteux qu’ils n’arrivent un jour à la briser en races appropriées à des besoins ou à des goûts particuliers, puisque à l’état naturel l’huître montre déjà une incontestable variabilité.

La part du Ministère de la marine dans la création de cette industrie nouvelle est plus grande qu’on ne le suppose en général, et mérite d’être mise en relief. Au moment même où Coste étudiait les procédés d’ostréiculture et de mytiliculture du lac de Fusaro, un administrateur éminent, M. de Bon, alors commissaire de la marine et chef du service à Saint-Servan, s’occupait de reconstituer les gisements huitriers de la rivière de la Rance à Saint-Malo, en y transportant des huîtres prélevées sur les bancs de la baie de Cancale. Il avait parqué un certain nombre de ces huîtres sur des grèves émergées.

…Dès lors, au point de vue de la production ostréenne, deux voies étaient ouvertes au Ministère de la marine :

1° Reconstitution des gisements huîtriers détruits ou en voie de destruction.

2° Fondation de l’ostréiculture proprement dite.

Dans les deux voies, le Ministère de la marine s’est engagé avec une égale ardeur…

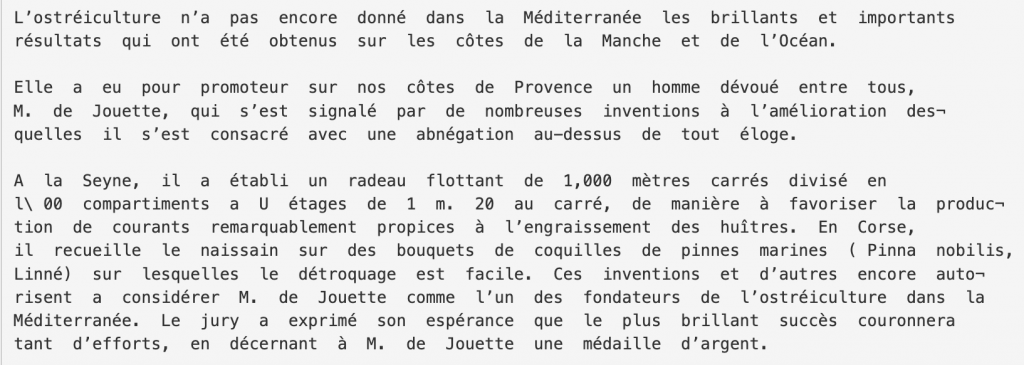

L’industrie ostréicole comprend deux stades distincts : la production de l’huître et son élevage. Dans quelques localités privilégiées, la production et l’élevage marchent de concert; dans d’autres, l’élevage seul est pratiqué. L’ostréiculture n’a pas encore donné dans la Méditerranée les brillants et importants résultats qui ont été obtenus sur les côtes de la Manche et de l’Océan.

Elle a eu pour promoteur sur nos côtes de Provence un homme dévoué entre tous, M. DE JOUËTTE, qui s’est signalé par de nombreuses inventions à l’amélioration desquelles il s’est consacré avec une abnégation au-dessus de tout éloge.

A la Seyne, il a établi un radeau flottant de 1,000 mètres carrés divisé en 400 compartiments à 4 étages de 1 m. 20 au carré, de manière à favoriser la production de courants remarquablement propices à l’engraissement des huîtres. En Corse, il recueille le naissain sur des bouquets de coquilles de pinnes marines (Pinna nobilis, Linné) sur lesquelles le détroquage est facile. Ces inventions et d’autres encore autorisent à considérer M. de Jouette comme l’un des fondateurs de l’ostréiculture dans la Méditerranée. Le jury a exprimé son espérance que le plus brillant succès couronnera tant d’efforts, en décernant à M. DE J0UËTTE une médaille d’argent.

D’autres récompenses prestigieuses lui seront attribuées et les coquillages de la rade de Toulon auront une réputation internationale. Des subventions lui furent accordées afin de dispenser son expertise y compris en Norvège.

Exposition Universelle de 1889

Février 1899.

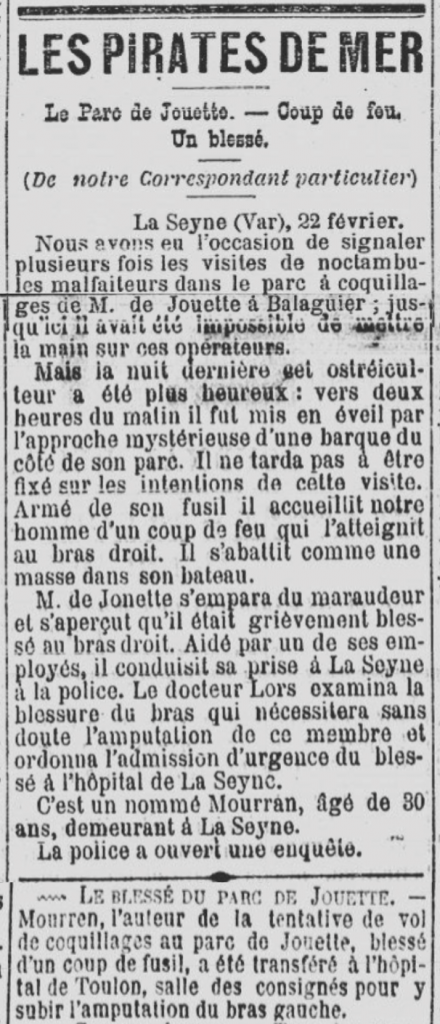

Autres temps, autres moeurs…(et c’est toujours le Dr Loro qui est de morfle !)

Une réflexion de JCP : « Le pauvre, son panaché de coquillages lui a coûté un bras ! »

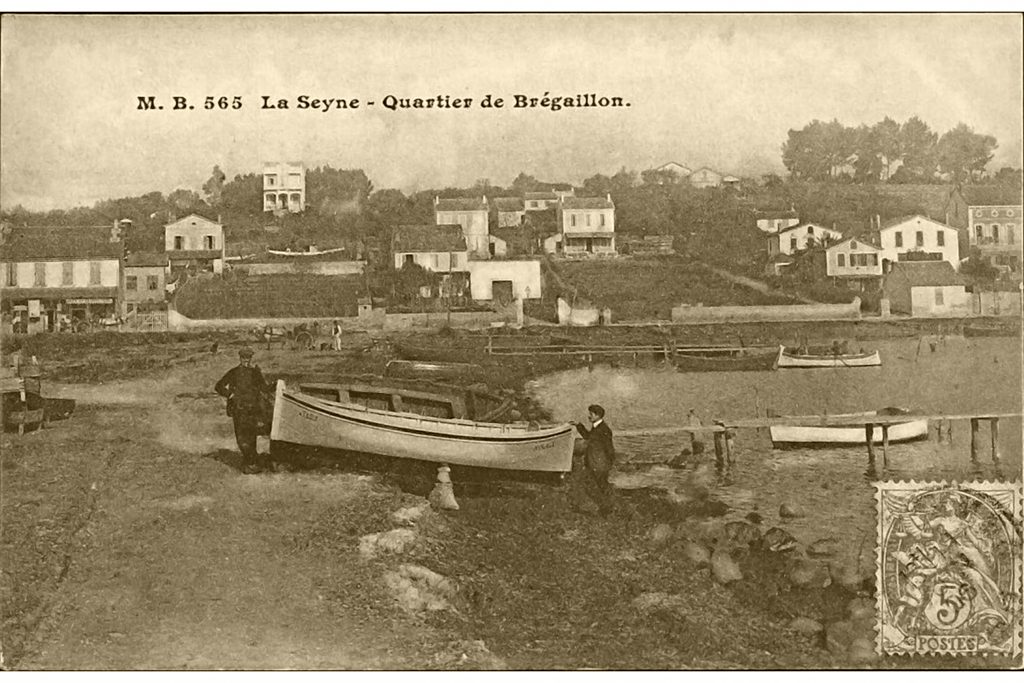

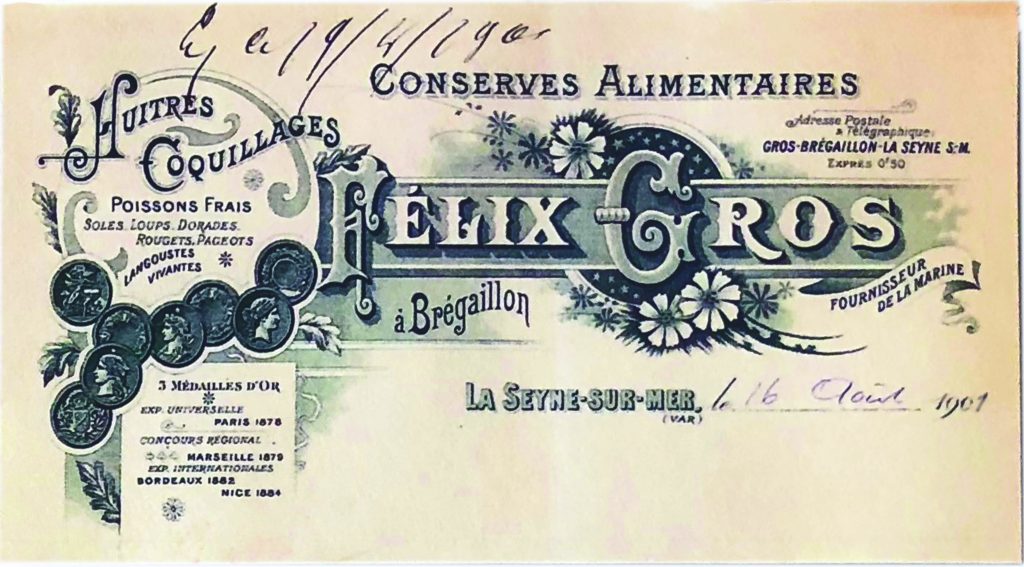

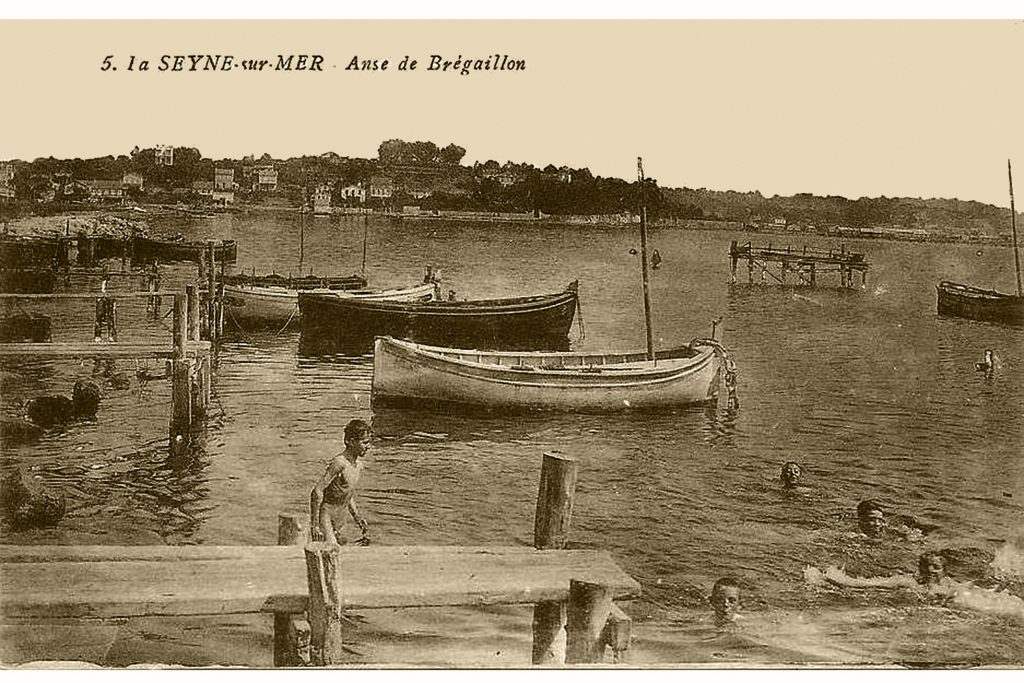

Brégaillon

—En 1890 il occupe donc 10 000 m² à Brégaillon où la famille de Jouëtte y possède le Château Vert.

-Le 30 juillet 1899 altercation entre M. De Jouëtte et deux patrons pêcheurs qui se trouvaient à l’intérieur de son parc dans l’anse de Brégaillon. Cet ostréiculteur est accusé d’étendre ses limites-delà de sa concession. Il déclare au prud’homme dans le bureau de police qu’il n’a rien à faire avec la prud’homie qu’il ne connait pas…(Archives de la Prud’homie seynoise*)

Il existe alors plusieurs procédés de culture de la moule : les moulières à plat qui nécessitent un réensemencement après la récolte, les bouchots océaniques formés de pieux perpendiculaires aux rivages et implantés verticalement, subissant la contrainte des marées, et le système des cordes en Méditerranée avec ce dispositif de piquets et de traverses en teck ou en bois du nord, (celui-ci putrescible), sauf René qui emploie sur ce site le fer mais dont le naissain, c’est à dire l’ensemble des larves de mollusques, ne s’y fixe pas naturellement, contrairement au bois.

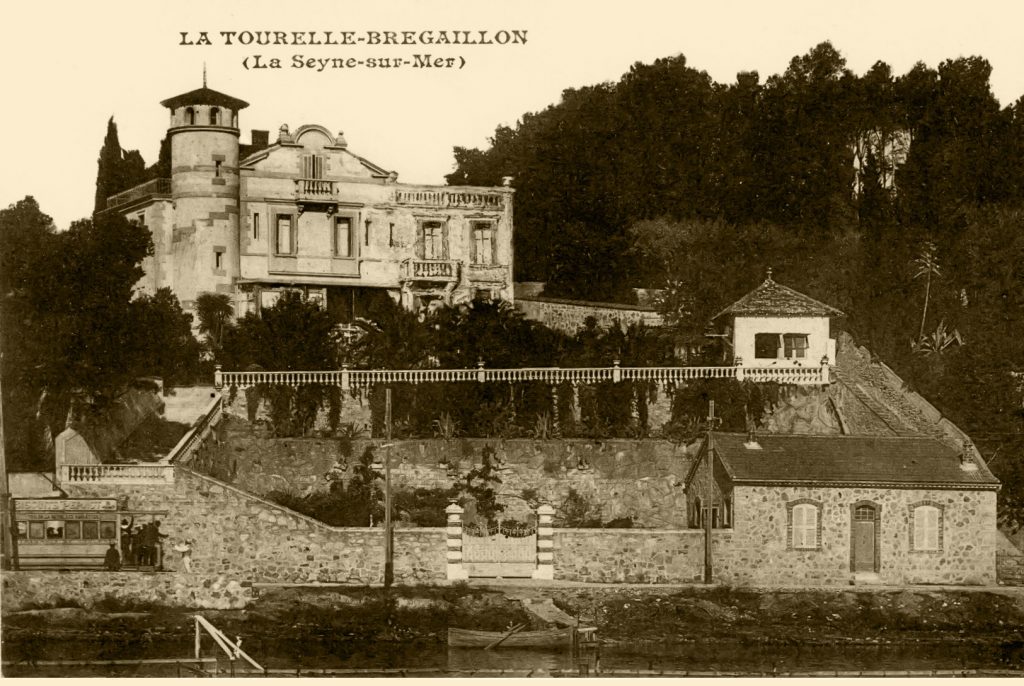

Au pied du chemin de la colline et de celui du pays bleu il y avait sur une corniche longeant la mer, hérissée de pontons branlants où s’amarraient bettes et pointus, un petit port semblable à celui du manteau qui accueillait les pêcheurs de coquillages. (Jean Bouvet)

À l’est, la route étroite passait devant l’imposante muraille de la Tourelle qui subissait, les jours de largade, les embruns un peu souillés par les eaux du Las et les déjections des grands navires de la « Royale ». J.D (Le Brégaillon des « Sans Culottes »)

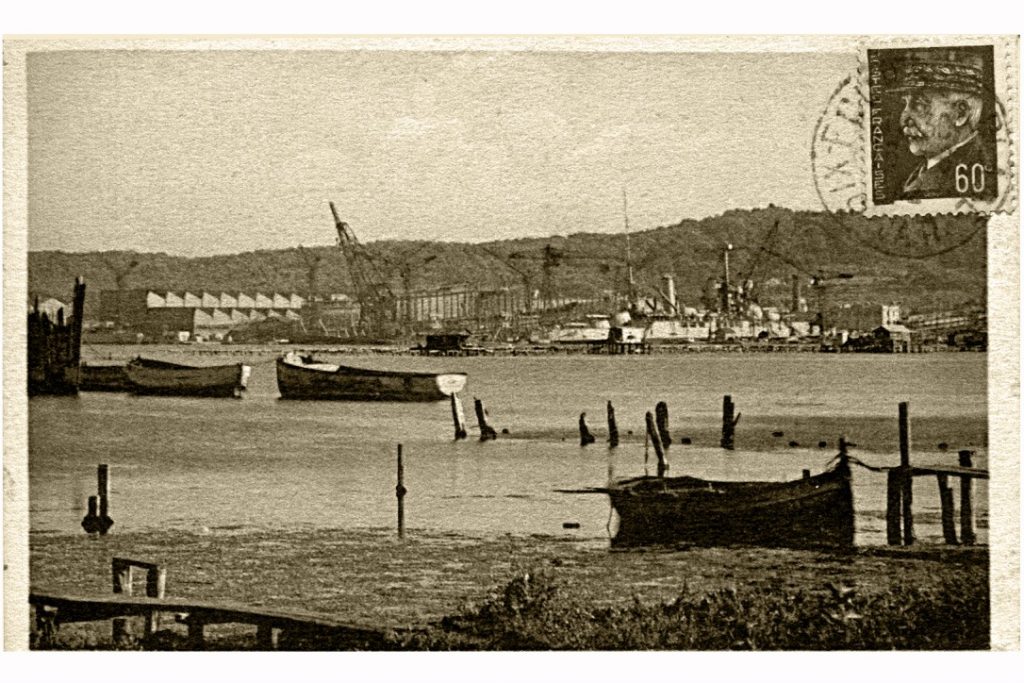

A partir de 1902, par décision du conseil national de l’hygiène, la vidange des Toulonnais serait traitée dans une station d’épuration sise au quartier de Lagoubran, à l’ouest du cimetière. Des aires de séchage furent aménagées. Il devait rester des boues qui pouvaient être utilisées comme engrais, le trop-plein se déversant dans la Rivière Neuve, à quelques centaines de mètres des parcs à moules de Brégaillon. Et puis, les lits bactériens atteignant leur point de saturation, les boues n’ayant pas toujours le temps de sécher, on ouvrit carrément les vannes, et les égouts se déversèrent abondamment, avec toutes les pollutions qu’ils constituaient, directement dans la mer. On ne compta plus, dans la population, les cas de fièvre typhoïde. Il fallut fermer les parcs à moules. (Marius Autran, tome 1, 1987 cité par Henri Ribot).

Balaguier

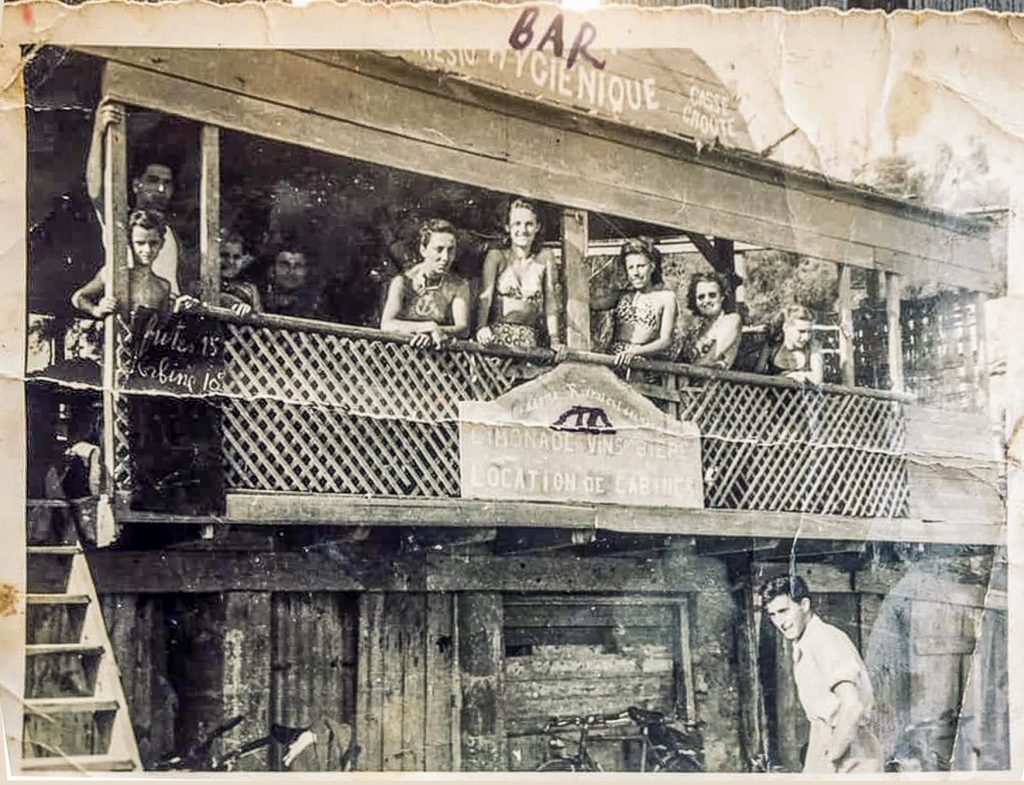

—et 16 800 m² à Balaguier, la « belle eau », où les de Jouëtte (René puis son fils Roger) achèteront plus tard l’ancien casino du Manteau* (l’actuelle villa Capriciosa) pour en faire leur usine de fumage des moules (1944/47). La famille habite une grande maison voisine.

1890 c’est aussi l’époque où Michel Pacha fait don d’un terrain de 2700 m2 à Tamaris au Professeur Raphaël Dubois de l’université de Lyon pour y implanter une station maritime, l’institut de biologie marine Michel Pacha, où il étudia la bioluminescence.

1892

En 1892, M. René de Jouëtte fut le premier sur la zone de Brégaillon et de Balaguier à créer des activités mytilicoles et ostréicoles.

Il est le premier fondateur de l’élevage de moules à La Seyne-sur-Mer, à l’origine du « chapelet de moules » avec étiquette plombée.

Les produits consommés en 1893 ont atteint les chiffres de 437 000 huîtres et 30 000 kgs de moules, donnant un revenu total de 36 350 frs.(La revue maritime Vinson 1894)

Ce procédé breveté assure aux consommateurs la garantie d’un produit de culture surveillée dans la rade de Toulon. Les moules sont vendues en chapelet estampillé.

D’autres producteurs Limon, Gabriel, Bianchi, Pardigon, Pelre, Dubois…devinrent parqueurs à leur tour. Une Mme Costa Marie est propriétaire d’un parc à coquillages à Brégaillon en 1906.

Fils de René, né le 24 août 1884 à Ajaccio, il est déclaré artiste peintre quand il est appelé en 1905 au 9e de hussards où il sera brigadier puis maréchal des logis en 14-18, etc…Lui aussi deviendra mytiliculteur à Balaguier à la suite de son père…

Robert de Jouëtte (Toulon 1924)

Robert le dernier des Jouëtte conchyliculteurs, fils de Roger*, petit-fils de René*, déjà propriétaire de parcs à moules à Brégaillon dut faire face à la suspension de l’élevage des coquillages dans la rade pour insalubrité en 1949, jusqu’à la création de l’émissaire et la construction de la marinière du Pin Rolland en 1952, puis il dut lutter, étant président du syndicat des mytiliculteurs, pour la vente libre des coquillages. Dès 1974 Robert élève des loups et des truites de mer dans la rade !

http://www.laseyneen1900.fr/2022/08/29/robert-de-jouette-toulon-1924/*

Aujourd’hui

La baie du Lazaret située entre La Seyne-sur-Mer et Saint-Mandrier-sur-Mer accueille des activités d’aquaculture durable et raisonnée (cinq fermes aquacoles qui élèvent loups et daurades dont la plus importante, la ferme Cachalot), de qualité, avec la garantie du respect de l’environnement selon un contrat de baie de la rade de toulon et propose la vente en circuit-court pour valoriser les produits de la pêche. (Les perles de Tamaris, la maison Giol, Pierre et le loup, L’huîtrière de Tamaris, etc), le Var étant l’un des seuls départements français à expérimenter une Unité d’Exploitation et de Gestion Concertée.

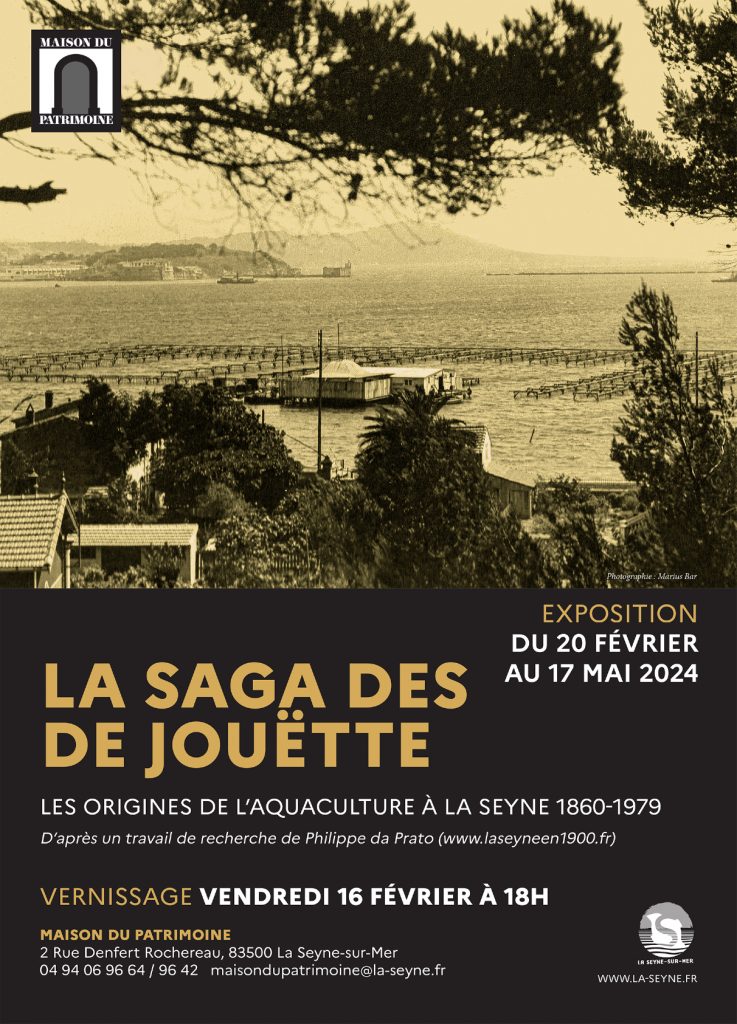

« La saga des de Jouëtte » fait l’objet d’une exposition à la maison du patrimoine à La Seyne.

Sources :

Victor Coste et la révolution aquatique du XIXe siècle (Olivier Levasseur)

persee.fr

Voyage d’exploration sur le littoral de la France et de l’Italie (Victor Coste, 1855)

La revue maritime et coloniale vol.123 :

Bulletin des pêches maritimes de la revue maritime et coloniale (M. Vinson sous-commissaire de la marine septembre 1894)

Rapports du Jury international, vol. 8 à 9 de Paris (France). Exposition universelle de 1889 https://archive.org/details/rapportsdujuryin89expo/page/734/mode/2up

Les procédés actuels de la mytiliculture en France (H.F.A. Marchand 1915)

Archives familiales, les archives à la Jamaïque et le CAOM à Aix en Provence.

geneanet.org (Alain Anquetin)

Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 190 Mars 2006, numéro 238 Juillet-Août 2010

archives-nationales.culture.gouv.fr

domingino.de/stdomin/colons

gallica.bnf.fr

Le Brégaillon des « Sans Culottes » (Jo Dechiffre journaliste local)

petitsproducteurslocaux.com

Jean Bouvet journaliste local

Histoire de la famille Estienne à Balaguier

(Monique Estienne, Geneviève Bauquin dans histpat-laseyne.net 2014 : De la mer à la table)

metropoletpm.fr

ifremer.fr

tourisme-ouest var

memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

Notice historique sur les forts de l’ éguillette et de Balaguier (Marius Autran)

« Les mytiliculteurs de Toulon connaitront-ils un renouveau ? » (Nice matin 20 05 1966)

« La grande misère de la mytiliculture » (République P. Carlavan 17/06/66)

« La confiance doit revenir » (Le Provençal 28/01/70)

« Mangez des coquillages » (République 11/09/73)

« Un mytiliculteur élève des loups et des truites de mer dans la rade de Toulon » (République François Kibler 16/02/79 )

Marius Autran, tome 1, 1987

Histoire des prud’homies de pêche varoises, de leurs origines à nos jours (ouvrage collectif 2002).

Remerciements

Plusieurs semaines de recherches, plusieurs entretiens avec Robert, le dernier des parqueurs de la famille de Jouëtte, dont le grand-père fut le premier à réussir à élever l’huître méditerranéenne, et lui-même le premier pisciculteur en 1974…

Vifs remerciements à Robert de Jouëtte qui a très gentiment accepté de partager ces souvenirs d’un temps pas si lointain…

http://www.laseyneen1900.fr/2022/09/22/histoire-de-laquaculture-locale–le-volet-scientifique/*

![[Recueil. Exposition universelle, 1889. Paris, Champ de Mars. Inauguration, vues générales]](http://www.laseyneen1900.fr/wp-content/uploads/2021/11/1CF39C24-0E39-4960-8803-8E657ECD2055_1_105_c.jpeg)

![[Recueil. Exposition universelle, 1889. Paris, Champ de Mars. Inauguration, vues générales]](http://www.laseyneen1900.fr/wp-content/uploads/2021/11/1CF39C24-0E39-4960-8803-8E657ECD2055_1_105_c-194x300.jpeg)

merci pour ce beaux morceaux d’histoire d la Seyne , je vous suit avec passion !

Très bon article bien documenté : bravo!